Купола православного храма и деревянные храмы: Устройство храма, его принадлежности и богослужебная утварь

Устройство храма, его принадлежности и богослужебная утварь

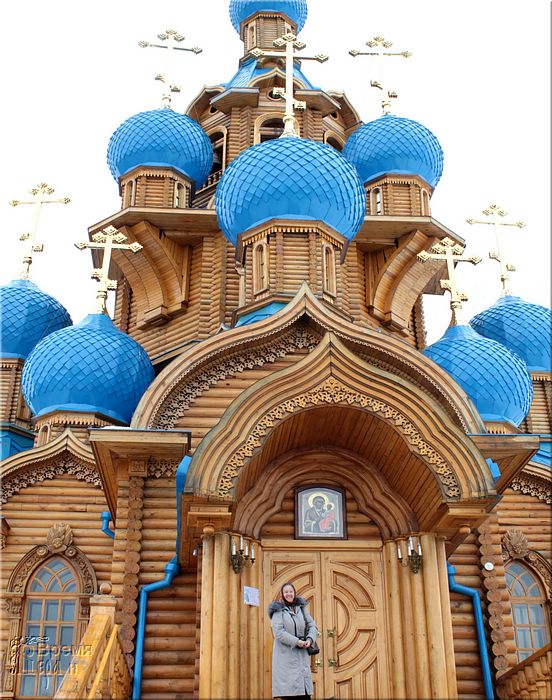

Внешний вид православного храма

Представленная ниже схема здания православного храма отражает лишь самые общие принципы храмостроительства, на ней отражены лишь основные, присущие многим храмовым зданиям архитектурные детали, органично объединенные в единое целое. Но при всем разнообразии храмовых строений, сами здания сразу узнаваемы и могут быть классифицированы по тем архитектурным стилям, к которым они относятся.

Схема храма

Абси́да – алтарный выступ, как бы пристроенный к храму, чаще всего полукруглый, но встречается и многоугольный в плане, в нем размещается алтарь.

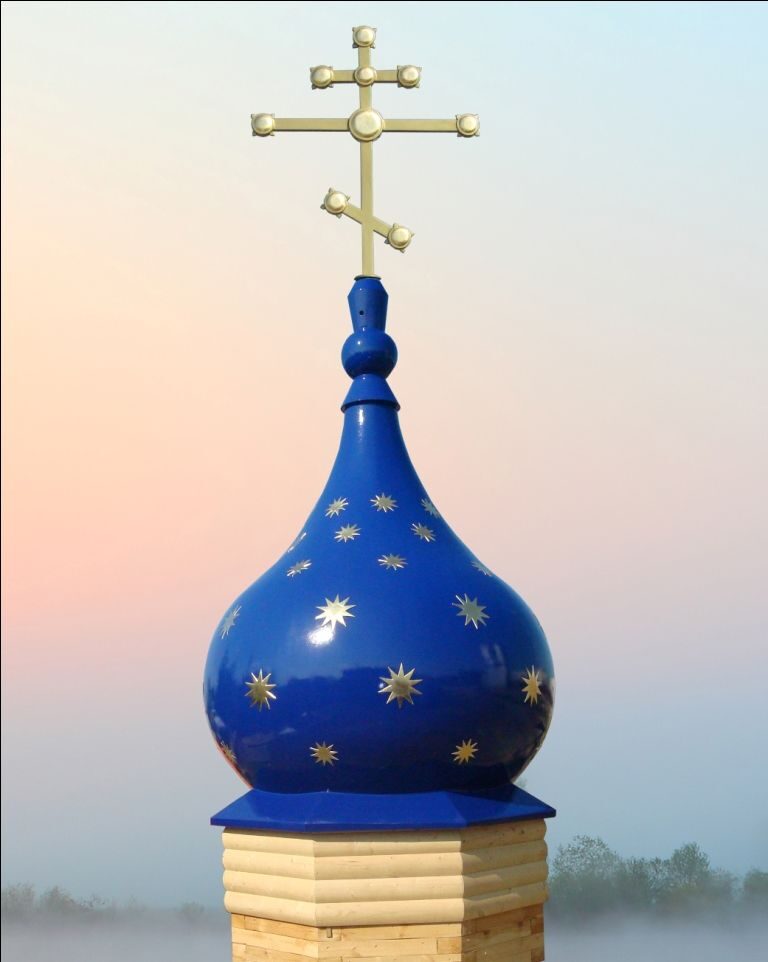

Бараба́н – цилиндрическая или многогранная верхняя часть храма, над которой надстраивается купол, завершающийся крестом.

Бараба́н световой – барабан, грани или цилиндрическая поверхность которого прорезана оконными проемами

Глава́ – купол с барабаном и крестом, увенчивающий храмовое здание.

Закома́ра – в русской архитектуре полукруглое или килевидное завершение части наружной стены здания; как правило, повторяет очертания расположенного за ней свода.

Куб – основной объем храма.

Лу́ковица – церковная глава, напоминающая по форме луковицу.

Неф (франц. nef, от лат. navis – корабль), вытянутое помещение, часть интерьера церковного здания, ограниченная с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов.

Па́перть – открытое или закрытое крыльцо перед входом в храм, возвышенное по отношению к уровню земли.

Пиля́стра (лопатка) – конструктивный или декоративный плоский вертикальный выступ на поверхности стены, имеющий

Порта́л – архитектурно оформленный вход в здание.

Трапезная – часть храма, невысокая пристройка с западной стороны церкви, служащая местом проповеди, общественных собраний, а в древности и местом, где братия принимала пищу.

Шатер – высокое четырех-, шести- или восьмигранное пирамидальное покрытие башни, храма либо колокольни, широко распространенное в храмовой архитектуре Руси до XVII века.

Фронто́н – завершение фасада здания, портика, колоннады, огражденное скатами крыши и карнизом у основания.

Ярус – убывающее по высоте горизонтальное членение объема здания.

Внутреннее устройство храма

Православный храм делится на три части: притвор, собственно храм (средняя часть) и алтарь.

В притворе раньше стояли те, кто готовился к крещению и кающиеся, временно отлученные от Причастия. Притворы в монастырских храмах часто использовались также в качестве трапезных.

Сам храм предназначался непосредственно для молитвы верных, то есть крещенных и не находящихся под епитимьей христиан.

Алтарь – место священнодействий, важнейшим из которых является Таинство Евхаристии.

Схема алтаря

Алта́рь

Слово алтарь, которым обозначается важнейшее, недоступное мирянам место храма, имеет давнюю историю. Уже в Древней Греции в местах общественных собраний существовало особое возвышение, предназначенное для выступлений ораторов, философов, вынесения приговоров судьями, оглашения царских указов. Называлось оно «би́ма», и означало это слово то же, что и латинское alta ara – возвышенное место, возвышение. Присвоенное важнейшей части храма название показывает, что с самых первых веков христианства алтарь сооружался на возвышенной по отношению к другим частям храма площадке. А символически это означает, что место, обозначаемое словом «алтарь» имеет чрезвычайно высокое духовное значение. В христианском храме – это место сугубого пребывания Царя Славы, Господа Иисуса Христа. Алтари в православных храмах по древней традиции устраиваются с восточной стороны. Алтарное помещение представляет собой

Иногда бывает, что алтарь в храме находится не с восточной стороны, связано это с различными причинами, большей частью историческими.

Иногда бывает, что алтарь в храме находится не с восточной стороны, связано это с различными причинами, большей частью историческими.Хотя православные храмы строятся алтарем на восток, в ту сторону, где восходит солнце – поклонение оказывается не тварному астрономическому началу, а Самому Христу, Которому в церковных молитвах усваиваются такие имена, как «Солнце Правды», «Восток свыше», «Восток имя Ему». Если в храме устраиваются несколько алтарей, каждый из них освящается в память особого события или святого. Тогда все алтари, кроме главного, называются

В алтаре находятся Престо́л, на котором совершается Таинство Евхаристии и же́ртвенник, на котором происходит приготовление хлеба и вина для этого Таинства (проскоми́дия). За Престолом расположено

Названия Престол и жертвенник достаточно поздние, поэтому в богослужебных книгах в соответствии с древней традицией жертвенник называется предложением, а Престол носит также название Трапезы, так как на нем находятся и с него преподаются духовенству и верующим Тело и Кровь Христовы.

Названия Престол и жертвенник достаточно поздние, поэтому в богослужебных книгах в соответствии с древней традицией жертвенник называется предложением, а Престол носит также название Трапезы, так как на нем находятся и с него преподаются духовенству и верующим Тело и Кровь Христовы.Престол

Престол представляет собой деревянный (иногда мраморный или металлический) стол, утвержденный на четырех «столпах» (т. е. ножках, высота которых – 98 сантиметров, а со столешницей – 1 метр). Он расположен напротив

Престол

Неотъемлемыми принадлежностями Престола являются следующие священные предметы:

Катаса́рка (греч. припло́тие) – особо освященная белая нижняя одежда, это слово в переводе на славянский означает срачи́ца (нижняя рубашка).

Ве́рвие – веревка длиной около 40 метров, которой во время освящения храма опоясывается Престол. В зависимости от того, кто освящает храм, форма опоясывания Престола разная: если епископ – вервие со всех четырех сторон образует кресты; если же храм освящается по благословению епископа священником – вервие образует как бы пояс в верхней части Престола. Символизирует вервие путы, которыми был связан Спаситель, и Божественную силу, которая держит собой всю вселенную.

Инди́тия (букв, перевод с греч. верхняя, нарядная одежда) – символизирует собой одеяние царственной Славы Христа Спасителя как Сына Божия, которая была присуща ему еще до Творения мира. Эта Небесная Слава не была очевидна окружающим Воплотившегося Бога людям. Лишь Преображение Христа на горе Фавор приоткрывает ближайшим Его ученикам суть этой царственной Славы.

Первоначально Престол покрывается и срачицей, и индитией во время освящения храма. Причем архиерей, освящающий храм, до покрытия престола индитией облачен в белую одежду (срачицу), символизирующую погребальную Плащаницу, в которую было обернуто тело Спасителя при Его захоронении. Когда же Престол покрывают

При освящении Престола в алтаре имеют право присутствовать одни священнослужители. Тогда же из алтаря удаляются и все предметы, которые могут переноситься с места на место: иконы, сосуды, кадила, стулья. Факт удаления того, что подвержено движению и изменению подчеркивает, что неподвижно утверждаемый Престол есть знамение Нерушимого Бога, от Которого всё получает свое бытие. Поэтому после того, как освящен неподвижный Престол, все удаленные священные предметы и вещи вновь вносятся в алтарь.

Если храм освящается архиереем, то под

Этот перенос совершается в знак преемственной передачи благодати Божией от существовавшего прежде ко вновь открываемому храму. Престол перед покрытием его срачицей и индитией в местах соединения столпо́в (ножек) с верхней доской, называемой трапезой, заливается воскомасти́хом – расплавленной смесью воска, мастики, толченого порошка мрамора, смирны, алоэ и ладана.

Этот перенос совершается в знак преемственной передачи благодати Божией от существовавшего прежде ко вновь открываемому храму. Престол перед покрытием его срачицей и индитией в местах соединения столпо́в (ножек) с верхней доской, называемой трапезой, заливается воскомасти́хом – расплавленной смесью воска, мастики, толченого порошка мрамора, смирны, алоэ и ладана.Деревянные Престолы иногда имеют боковые стенки, украшенные окладами с

Святость Престола такова, что прикасаться к нему и к предметам, на нем находящимся, разрешается только епископам, священникам и диаконам. Пространство от Царских врат алтаря до Престола священнослужителям позволено пересекать лишь по мере богослужебной необходимости. В те моменты богослужения, когда такой необходимости нет, Престол обходят с восточной стороны, мимо Горнего места. Престол для храма – то же, что Церковь для мира. Он символизирует собой в разные моменты службы и Христа Спасителя, и Гроб Господень, и Престол Святой Троицы. Такая многозначность священных предметов в алтаре определяется множественностью событий Библейской истории, в которой проявление Божия вездесущия естественно и постоянно.

Престол для храма – то же, что Церковь для мира. Он символизирует собой в разные моменты службы и Христа Спасителя, и Гроб Господень, и Престол Святой Троицы. Такая многозначность священных предметов в алтаре определяется множественностью событий Библейской истории, в которой проявление Божия вездесущия естественно и постоянно.

На святом Престоле кроме срачицы, невидимой под верхней индитией, находится несколько священных предметов: антими́нс, Ева́нгелие, один или несколько напресто́льных крестов, дарохрани́тельннца и пелена́, покрывающая все предметы на Престоле, когда богослужения не совершаются.

Антими́нс (греч. анти» – вместо и «миссион« – стол, то есть вместопрестолье) представляет собой четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с изображением положения во Гроб Господа Иисуса Христа. Кроме этого на антиминсе изображены орудия казни Христа, а по углам четыре евангелиста с их символами – тельцом, львом, человеком и орлом. На плате епископом, его освятившим, в обязательном порядке ставится надпись, сообщающая где, для какой церкви и кем он освящен. Ниже ставится подпись епископа.

На плате епископом, его освятившим, в обязательном порядке ставится надпись, сообщающая где, для какой церкви и кем он освящен. Ниже ставится подпись епископа.

Антиминс

В антиминс завернута губка для собирания мелких частиц Святых Даров и вынутых из просфор частиц. После причащения мирян антиминсной губкой счищают с дискоса в Чашу все те частицы из просфор, которые находились на нем с начала Литургии. Эта губка постоянно находится в антиминсе.

Используется она также для отирания рук и губ священнослужителей после Причастия. Она является образом напоенной уксусом губки, которую римские воины подносили на копье к устам Распятого на Кресте Спасителя. В середину антиминса, ближе к его верхнему краю, полагаются залитые воскомастихом мощи в мешочке. Антиминсы помазуются Святым Миром и являются обязательной и неотъемлемой частью Престола, без которого нельзя служить Литургию и совершать Таинство претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы.

Если во время Божественной литургии начнется пожар или иное стихийное бедствие не позволит закончить службу в храме, священник согласно Уставу должен вынести Святые Дары вместе с антиминсом, развернуть его в удобном месте и обязательно докончить на нем священнодействие. Это указание Устава, а также освящение антиминса одновременно с Престолом уравнивает их значение.

Необходимость дублирования Престола антиминсом возникла в годы жестоких гонений, когда священники, переходившие с места на место, тайно совершали Евхаристию в домах, служивших первым христианам храмами. Когда христианство в Римской империи стало государственной религией, Церковь не стала отказываться от сложившейся практики. Еще одной причиной для этого дублирования стало наличие в епархиях отдаленных храмов, которые епископ по тем или иным причинам не мог освятить лично. А поскольку по канонам сделать это мог только он, то выходили из ситуации следующим образом: епископ подписывал и освящал антиминс и посылал его в храм, а освящение здания производилось местным священником малым чином. Кроме того, византийские императоры и военачальники имели при себе священников, которые в военных походах совершали для них Таинство Евхаристии на антиминсе.

Кроме того, византийские императоры и военачальники имели при себе священников, которые в военных походах совершали для них Таинство Евхаристии на антиминсе.

Антиминс по ходу Литургии разворачивается только в строго определенные моменты, в остальное же время находится в свернутом состоянии в особом плате, который называется илито́ном.

Илито́н (греч. обертка, повязка) – шелковый или льняной плат без изображений и надписей, в который завернут антиминс во все время, кроме Литургии верных, когда он открывается для совершения Таинства претворения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Илитон является образом той головной погребальной повязки (сударя́), которую увидели апостолы Петр и Иоанн в Гробе Христа после Его Воскресения (см.: Ин. 20; 7).

Напресто́льное Ева́нгелие символизирует собой Господа Иисуса Христа, поскольку в евангельских словах Он Сам таинственно присутствует Своею благодатью. Евангелие кладут поверх антиминса на середине Престола. Это показывает всем верующим постоянное присутствие Воскресшего Христа в самой главной и священной части храма. Напрестольное Евангелие с древних времен украшалось золотыми или серебряными с позолотой накладками или такими же окла́дами. На накладках и окладах с лицевой стороны по углам изображались четыре евангелиста, а в середине изображалось или Распятие Христово с предстоящими (т. е. со стоящими у Креста), или образ Христа Вседержителя на троне. В XVIII-XIX веках на окладах напрестольных Евангелий стали изображать образ Воскресения Христова. На обратной стороне Евангелий изображаются или Распятие, или Крест, или Пресвятая Троица, или Божия Матерь.

Это показывает всем верующим постоянное присутствие Воскресшего Христа в самой главной и священной части храма. Напрестольное Евангелие с древних времен украшалось золотыми или серебряными с позолотой накладками или такими же окла́дами. На накладках и окладах с лицевой стороны по углам изображались четыре евангелиста, а в середине изображалось или Распятие Христово с предстоящими (т. е. со стоящими у Креста), или образ Христа Вседержителя на троне. В XVIII-XIX веках на окладах напрестольных Евангелий стали изображать образ Воскресения Христова. На обратной стороне Евангелий изображаются или Распятие, или Крест, или Пресвятая Троица, или Божия Матерь.

Напрестольное Евангелие

Напресто́льный Крест вместе с антиминсом и Евангелием является третьей обязательной принадлежностью святого Престола и имеет также богослужебное употребление: им при отпусте Литургии осеняется верующий народ; им освящается вода на Богоявление и во время водосвятных молебнов; после отпуста к нему прикладываются верующие. По вере Церкви в образе таинственно присутствует то самое, что он изображает. Образ Креста так глубок, что все, содержащееся в словах Евангелия, особенным образом присутствует и в нем. При совершении всех Таинств церковных и многих обрядов рядом на аналое или столе обязательно должны быть Евангелие и Крест с Распятием.

По вере Церкви в образе таинственно присутствует то самое, что он изображает. Образ Креста так глубок, что все, содержащееся в словах Евангелия, особенным образом присутствует и в нем. При совершении всех Таинств церковных и многих обрядов рядом на аналое или столе обязательно должны быть Евангелие и Крест с Распятием.

Напрестольный крест

На Престоле обычно кладется несколько Евангелией и Крестов. Кроме тех, что используются по ходу богослужения, на Престоле как на особо святом месте находятся малые, или требные Евангелия и Кресты. Их употребляют при совершении Таинств Крещения, Елеосвящения, Венчания, Исповеди, то есть по мере необходимости, они уносятся с Престола и вновь кладутся на него.

Дарохранительница

Помимо антиминса, Евангелия и Креста, составляющих неотъемлемую принадлежность Престола, на нем находится дарохрани́тельница, предназначенная для хранения Святых Даров.

Дарохрани́тельница – особый сосуд, изготовленный обычно из не окисляющегося, вызолоченного металла, имеющий вид храма или часовни, с небольшой гробницей. Внутри дарохранительницы в особом ящичке кладутся приготовленные для длительного хранения частицы Тела Христова, пропитанные Его Кровью. Эти частицы употребляются для причащения на дому тяжелобольных и умирающих людей. Символически дарохранительница изображает собой Гроб Христов, в котором покоилось Его Тело, или Церковь, как постоянно питающую православных Телом и Кровью Господней.

Внутри дарохранительницы в особом ящичке кладутся приготовленные для длительного хранения частицы Тела Христова, пропитанные Его Кровью. Эти частицы употребляются для причащения на дому тяжелобольных и умирающих людей. Символически дарохранительница изображает собой Гроб Христов, в котором покоилось Его Тело, или Церковь, как постоянно питающую православных Телом и Кровью Господней.

Дароно́сица – небольшой ковчежец, устраиваемый чаще всего в виде часовенки с дверцей и с крестом наверху. Внутри дароносицы находятся:

1. Ящичек для положения частиц Тела, пропитанного Кровью Христовой.

2. Ковшик (маленькая чаша).

3. Лжи́ца (серебряная ложка, используемая для Причащения).

4. Иногда в дароносице есть сосуд для вина.

Дароносица

Дароно́сицы служат для перенесения Святых Даров и причащения больных и умирающих людей. Тот факт, что внутри дароносицы находятся частицы Тела и Крови Христовой определил способ ношения этих сосудов священниками. Они носятся исключительно на груди в особых мешочках с лентой, надеваемой на шею. Сами дароносицы делаются обычно с ушками по бокам для тесемки или шнура.

Они носятся исключительно на груди в особых мешочках с лентой, надеваемой на шею. Сами дароносицы делаются обычно с ушками по бокам для тесемки или шнура.

Сосуд со Святым Миром (благовонный состав из множества веществ: елея, алоэ, смирны, розового масла, толченого мрамора и др.) также часто находится на главном Престоле. Только в том случае, если в храме несколько приделов, дароносицы и сосуды с Миром полагаются обычно на одном из боковых Престолов. По традиции Святое Миро приготовляется и освящается Патриархом раз в несколько лет и используется для совершения Таинства Миропомазания, а также для освящения антиминсов и Престолов храмов. В древности в Византии и России Святым Миром также помазывали на царство православных государей.

Сосуд для Святого Мира

Кроме того, на Престоле под Крестом должен обязательно находиться плат для отирания губ священника и края Потира после Причастия. В некоторых больших храмах сохранилась так называемая сень, или киво́рий. Символически она означает небо, раскинувшееся над землей, на которой совершился Искупительный Подвиг Христа Спасителя. Престол представляет собой земную область бытия, а киво́рий – область бытия небесного. Внутри сени из ее центра к Престолу как бы опускается фигурка голубя, являющаяся символом Святого Духа. В древности иногда в эту фигурку клались для хранения запасные (то есть специально заготавливаемые для причащения больных и для других случаев) Дары. Сень обычно укреплялась на четырех столпах реже – подвешивалась к потолку алтаря. Поскольку в кивориям устраивались завесы, закрывающие Престол со всех сторон, то функционально они были близки к современной пелене – покрову, которым накрываются все священные предметы на Престоле по окончании богослужений. В древности в тех храмах, в которых не было сени, эта пелена ее как бы заменяла. Покров знаменует собою покрывало тайны, которая большую часть времени скрывает от глаз непосвященных действия и тайны Божьей Премудрости.

Символически она означает небо, раскинувшееся над землей, на которой совершился Искупительный Подвиг Христа Спасителя. Престол представляет собой земную область бытия, а киво́рий – область бытия небесного. Внутри сени из ее центра к Престолу как бы опускается фигурка голубя, являющаяся символом Святого Духа. В древности иногда в эту фигурку клались для хранения запасные (то есть специально заготавливаемые для причащения больных и для других случаев) Дары. Сень обычно укреплялась на четырех столпах реже – подвешивалась к потолку алтаря. Поскольку в кивориям устраивались завесы, закрывающие Престол со всех сторон, то функционально они были близки к современной пелене – покрову, которым накрываются все священные предметы на Престоле по окончании богослужений. В древности в тех храмах, в которых не было сени, эта пелена ее как бы заменяла. Покров знаменует собою покрывало тайны, которая большую часть времени скрывает от глаз непосвященных действия и тайны Божьей Премудрости.

Сень (киворий) над Престолом

Иногда Престол окружен со всех сторон ступенями (от одной до трех), символизирующих его духовную высоту.

Же́ртвенник

В северо-восточной части алтаря, слева от Престола (если смотреть из храма), у стены находится жертвенник. По внешнему устройству жертвенник почти во всем подобен Престолу (это не касается священных предметов, на нем помещаемым). В первую очередь это относится к размерам жертвенника, которые бывают или одинаковы с размерами Престола или несколько меньше. Высота жертвенника всегда равна высоте Престола. Все те одежды, которые присутствуют на Престоле есть и на жертвеннике: срачица, индития, покрывало. Название жертвенник это место алтаря получило оттого, что на нем совершается проскомидия, первая часть Божественной литургии, где хлеб в виде просфор и вино особым образом приготавливаются для совершения Таинства Бескровной Жертвы.

Жертвенник

В приходских храмах, где нет сосудохранилища, на жертвеннике постоянно находятся богослужебные священные сосуды, покрываемые пеленами. На жертвеннике обязательно ставится лампада и Крест с Распятием, иногда они совмещаются в одном предмете. В храмах, где существуют несколько приделов (т. е. храмов, пристроенных к главному храму и составляющих с ним единое целое) есть соответственно их количеству несколько Престолов и жертвенников.

На жертвеннике обязательно ставится лампада и Крест с Распятием, иногда они совмещаются в одном предмете. В храмах, где существуют несколько приделов (т. е. храмов, пристроенных к главному храму и составляющих с ним единое целое) есть соответственно их количеству несколько Престолов и жертвенников.

Жертвенник имеет меньшее, чем Престол значение, поэтому во время освящения храма, он в отличии от Престола, только окропляется святой водой. Однако поскольку на нем совершается проскомидия и имеются священные сосуды, жертвенник является священным местом, к которому не позволено прикасаться никому, кроме священнослужителей. Очередность каждения в алтаре следующая: сначала Престолу, затем Горнему месту и только после этого жертвеннику. Но когда на жертвеннике стоят приготовленные на проскомидии для последующего священнодействия хлеб и вино, то после каждения Престола кадится жертвенник, а затем Горнее место. Возле жертвенника обычно ставится стол для просфор, поданных верующими, и записок для поминания о здравии и о упокоении.

Жертвеннику усваиваются множество символических значений, причем каждое из последующих «сменяет» предыдущее в определенный момент службы. Так на проскомидии жертвенник символизирует пещеру и те ясли, где находился новорожденный Христос. Но поскольку уже в Своем Рождестве Господь приготовлялся к крестным страданиям, то жертвенник знаменует собой и Голгофу, место крестного подвига Спасителя. А когда в конце Литургии Святые Дары переносятся с Престола на жертвенник, то он приобретает значение Небесного Престола, куда вознесся Господь Иисус Христос после Своего Воскресения. Многозначность в символике – одно из интересных явлений совокупности духовных значений одного и того же священного предмета.

Го́рнее место

Го́рнее ( слав, возвышенное) место – это место у центральной части восточной стены алтаря, находящееся прямо против Престола, где на некотором возвышении сооружается кресло (трон) для архиерея, символизирующее Небесный Престол, на котором незримо присутствует Господь, а по его сторонам, но ниже устраиваются скамьи или сидения для священников. В древности оно имело название «сопрестолие «.

В древности оно имело название «сопрестолие «.

Горнее место

Когда во время архиерейских богослужений епископ сидит на троне, а сослужащее ему духовенство располагается соответственно по сторонам (это бывает, в частности, при чтении Апостола за Литургией), то в этих случаях епископ изображает собой Христа Вседержителя, а духовенство – апостолов. Горнее место во всякое время является обозначением таинственного присутствия Небесного Царя Славы.

Архиерейский трон

В большинстве приходских храмов Горнее место не оформлено возвышением и седалище для епископа отсутствует. В таких случаях там обычно ставится лишь высокий подсвечник с лампадой, который епископ при освящении храма должен возжечь своей рукой и водрузить на Горнем месте. Во время богослужений на этом подсвечнике должна гореть лампада и (или) свеча. Кроме архиереев и священников, никто, даже диаконы, не имеет права сидеть на скамьях Горнего места. Священнослужители, совершающие во время богослужения каждение, обязательно кадят Горнее место, все присутствующие в алтаре, проходя через него, обязательно кланяются, осеняя себя крестным знамением.

Семисвечник

Вплотную к Престолу, с его восточной (дальней, если смотреть из храма, стороны) обычно помещается семисвечник, представляющий собой разделенный на семь ответвлений светильник, на котором находятся семь лампад, зажигаемых при богослужении. Символизируют эти лампады семь Церквей, которые видел в Откровении Иоанн Богослов, и семь Таинств Православной Церкви.

Выносная (запрестольная) икона Божьей Матери

Справа от Престола располагается сосудохрани́лище, где хранятся в небогослужебное время священные сосуды (т. е. Потир, дискос, звездица и др.) и ри́зница (или по-другому – диа́конник), в которой находятся облачения духовенства. Справа от Престола для удобства священнослужителей имеется стол, на который полагаются ризы, приготовленные для богослужения. Вообще, в ризнице кроме богослужебных одежд хранятся богослужебные книги, ладан, свечи, вино и просфоры для ближайшей службы и другие предметы, необходимые для богослужений и различных треб. По причине большого разнообразия и различия вещей, хранящихся в ризнице, она редко бывает сосредоточена в одном определенном месте. Священные ризы обычно хранятся в особых шкафах, книги – на полках, другие предметы – в ящиках столов и тумбочек.

По причине большого разнообразия и различия вещей, хранящихся в ризнице, она редко бывает сосредоточена в одном определенном месте. Священные ризы обычно хранятся в особых шкафах, книги – на полках, другие предметы – в ящиках столов и тумбочек.

Выносной (запрестольный) Крест

С северной и южной сторон Престола у семисвечника, принято ставить выносную икону Божией Матери (с северной стороны) и Крест с образом Распятия Христова (так называемый запресто́льный – с южной) на длинных древках. Умывальник для омовения рук и уст священнослужителей перед Литургией и после нее и место для кади́ла и угля может находиться как в северной, так и в южной части алтаря. Перед Престолом, справа от Царских врат у южной двери алтаря, в кафедральных храмах принято ставить кресло для епископа.

Запрестольный Крест

Разное количество окон в алтаре символизирует следующее:

1. Три окна (или два раза по три: вверху и внизу) – несозданный Троический свет Божества.

2. Три вверху и два внизу – Троический свет и два естества Господа Иисуса Христа.

3. Четыре окна – Четвероевангелие.

Иконоста́с

Иконостас – особая перегородка, со стоящими на ней иконами, отделяющая алтарь от средней части храма. Уже в катакомбных храмах Древнего Рима существовали решетки, отделяющие пространство алтаря от средней части храма. Появившийся на их месте в процессе развития православного храмоздательства иконостас является совершенствованием и углублением этой традиции.

Составляющие иконостас иконы таинственно содержат в себе присутствие Того, Кого они изображают, и это присутствие тем теснее, благодатнее и сильнее, чем более икона соответствует церковному канону. Иконописный церковный канон (то есть определенные правила написания икон) так же непреложен и вечен, как канон священных богослужебных предметов и книг. Православная икона должна иметь два необходимых атрибута: нимб – золотое сияние в форме круга над головой святого, которое изображает его Божественную Славу; кроме этого икона должна иметь надпись с именем святого, что является церковным свидетельством соответствия образа (иконы) первообразу (самому святому).

В соответствующих молитвах и прошениях, где поминаются все святые, а также в действиях богослужения Святая Церковь отражала общение людей, стоящих в храме, с теми, кто находится на небесах и молится вместе с ними. Присутствие лиц Небесной Церкви было издревле выражено и в иконах, и в старинной росписи храма. Не хватало только такого внешнего образа, который бы явил собой ясным, видимым способом, невидимое, духовное покровительство Небесной Церкви, ее посредничество в спасении живущих на земле. Такой стройной совокупностью символов-образов, стал иконостас.

1. Местный ряд

2. Праздничный ряд

3. Деисусный ряд

4. Пророческий ряд

5. Праотеческий ряд

6. Навершие (Крест или Голгофа)

7. Икона «Тайная Вечеря»

8. Икона Спасителя

9. Икона Пресвятой Богородицы

10. Местная икона

11. Икона «Спас в Силах» или «Спас на престоле»

12. Царские врата

13. Диаконские (северные) врата

Диаконские (северные) врата

14. Диаконские (южные) врата

Принадлежность нижнего ряда иконостаса – трое врат (или дверей), которые имеют свои названия и функции.

Царские врата – двустворчатые, самые большие врата – располагаются в середине иконостаса и называются так, потому что через них Сам Господь Иисус Христос, Царь Славы, невидимо проходит в Святых Дарах. Через Царские врата никому кроме священнослужителей, и то только в определенные моменты богослужения, проходить не разрешается. За Царскими вратами, внутри алтаря, висит завеса (катапета́сма), которая отдергивается и задергивается в моменты, определенные Уставом и знаменует собой вообще покров тайны, покрывающий святыни Божии. На Царских вратах изображаются иконы Благовещения Пресвятой Богородицы и четырех Апостолов, которые написали Евангелия: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Над ними помещается образ Тайной Вечери, который указывает также, что за Царскими вратами в алтаре происходит то же самое, что происходило в Сионской горнице. Направо от Царских врат всегда помещается икона Спасителя, а налево от Царских врат – икона Божией Матери.

Направо от Царских врат всегда помещается икона Спасителя, а налево от Царских врат – икона Божией Матери.

Диа́конские (боковые) врата расположены:

1. Направо от иконы Спасителя – южная дверь, на которой изображается либо архангел Михаил, либо архидиакон Стефан, либо первосвященник Аарон.

2. Налево от иконы Божией Матери – северная дверь, на которой изображаются либо архангел Гавриил, либо диакон Филипп (архидиакон Лаврентий), либо пророк Моисей.

Боковые двери называются диаконскими, так как через них чаще всего проходят диаконы. Справа от южной двери помещаются иконы особенно чтимых святых. Первой справа от образа Спасителя, между ним и изображением на южной двери всегда должна быть храмовая икона, т. е. икона того праздника или святого, в честь которого освящен храм.

Вся совокупность икон первого яруса составляет так называемый местный ряд, который называется так, потому что в нем есть местная икона, то есть икона праздника или святого, в честь которого устроен храм.

Иконостасы обычно устраиваются в несколько ярусов, т. е. рядов, каждый из которых формируется из икон определенного содержания:

1. Во втором ярусе помещаются иконы важнейших двунадеся́тых праздников, изображающих те священные события, которые послужили спасению людей (праздничный ряд).

2. Третий (деису́сный) ряд икон имеет своим центром образ Христа Вседержителя, восседающего на троне. По правую руку от Него изображается Пресвятая Дева Мария, молящая Его о прощении человеческих грехов, по левую руку от Спасителя – образ проповедника покаяния Иоанна Предтечи. Эти три иконы носят название деи́сис – моление (разг. деису́с) С обеих сторон от деисиса – иконы апостолов.

3. В центре четвертого (пророческого) ряда иконостаса изображается Матерь Божия с Богомладенцем. По обе стороны от Нее изображены предвозвестившие Ее и рожденного от Нее Искупителя ветхозаветные пророки (Исайя, Иеремия, Даниил, Давид, Соломон и другие).

4. В центре пятого (праоте́ческого) ряда иконостаса, где этот ряд есть, часто помещается образ Господа Саваофа, Бога Отца, по одну сторону от которого помещаются образы пра́отцев (Авраама, Иакова, Исаака, Ноя), а по другую – святи́телей (т. е. святых, которые в годы своего земного служения имели епископский сан).

5. На самом верхнем ярусе всегда сооружается навершие: либо Голгофа (Крест с Распятием как вершина Божественной любви к падшему миру), либо просто Крест.

Это традиционное устройство иконостаса. Но часто встречаются и другие, где, например, праздничный ряд может быть выше деисиса, или его совсем может не быть.

Иконы размещаются и вне иконостаса – по стенам храма – в кио́тах, т. е. в особых, обычно застекленных рамах, а также располагаются на анало́ях, т. е. на высоких узких столиках с наклонной поверхностью.

Средняя часть храма

Средняя часть храма знаменует собой тварный мир. Это прежде всего мир Горний, ангельский, а также область небесного бытия, где пребывают и все праведники, отошедшие туда от земной жизни.

Это прежде всего мир Горний, ангельский, а также область небесного бытия, где пребывают и все праведники, отошедшие туда от земной жизни.

Средняя часть храма, как это явствует из ее названия, находится между алтарем и притвором. Поскольку алтарь ограничен иконостасом не полностью, то некоторая его часть «выносится» за пределы алтарной перегородки. Эта часть представляет собой возвышенную по отношению к уровню остального храма площадку и носит название солея́ (греч. возвышение посреди храма). Это возвышение может иметь одну или несколько ступеней. В таком устройстве солеи таится удивительный смысл. Алтарь не оканчивается на самом деле иконостасом, а выходит из-под него к людям, давая возможность понять очевидное: для молящихся, стоящих в храме, во время богослужения совершается то же, что совершается в алтаре.

Полукруглый выступ в центре солеи называется амво́ном (греч. восхожу). С амвона верующих причащают святых Христовых Таин, оттуда священник произносит самые значительные слова при совершении службы, а также проповеди. Символические значения амвона следующие: гора, с которой проповедовал Христос; Вифлеемская пещера, где он родился; камень, с которого Ангел возвестил женам о Воскресении Христа. По краям солеи устраивают особо огороженные места для певцов и чтецов, называемые клиросами. Это слово происходит от названия певчих-священников «клирошане», то есть певчих из числа священнослужителей, кли́ра (греч. жребий, надел). Рядом с клиросами ставятся хору́гви – иконы, написанные на материи и прикрепленные, подобно запрестольным изображениям Креста и Божией Матери, к длинным древкам. Они используются во время крестных ходов. В некоторых храмах есть хо́ры – балкон или лоджия обычно с западной, реже с южной или с северной стороны.

Символические значения амвона следующие: гора, с которой проповедовал Христос; Вифлеемская пещера, где он родился; камень, с которого Ангел возвестил женам о Воскресении Христа. По краям солеи устраивают особо огороженные места для певцов и чтецов, называемые клиросами. Это слово происходит от названия певчих-священников «клирошане», то есть певчих из числа священнослужителей, кли́ра (греч. жребий, надел). Рядом с клиросами ставятся хору́гви – иконы, написанные на материи и прикрепленные, подобно запрестольным изображениям Креста и Божией Матери, к длинным древкам. Они используются во время крестных ходов. В некоторых храмах есть хо́ры – балкон или лоджия обычно с западной, реже с южной или с северной стороны.

Хоругвь

В центральной части храма, в верхней точке купола на массивных цепях подвешивается большой светильник со множеством ламп (в виде свечек, либо в др. виде) – паникади́ло, или паниканди́ло. Обычно паникадило выполняется в виде одного или нескольких стилизованных колец, может быть богато орнаментовано, украшаться «таблетками» – иконописными изображениями. В куполах боковых приделов подвешиваются подобные же светильники меньших размеров, называемые поликанди́лами. Поликандила имеют от семи (символизируют семь даров Святого Духа) до двенадцати (символизируют 12 апостолов) ламп, паникадила – более двенадцати.

В куполах боковых приделов подвешиваются подобные же светильники меньших размеров, называемые поликанди́лами. Поликандила имеют от семи (символизируют семь даров Святого Духа) до двенадцати (символизируют 12 апостолов) ламп, паникадила – более двенадцати.

Паникадило

Кроме того, по стенам храма часто прикрепляются стилизованные светильники, играющие вспомогательную роль. Изначально, богослужебный Устав предусматривал в одних случаях возжжение всех светильников, в других – только некоторой части, в третьих – полное погашение почти всех светильников. В настоящее время эти указания Устава соблюдаются не так строго, но, тем не менее, изменение освещения в разные моменты разных служб для присутствующих в храме очевидно.

Лампада-подсвечник у храмового образа

Неотъемлемой принадлежностью всех частей храма являются также лампа́ды, которые зажигаются у большинства икон в храме. Современные храмовые лампады бывают как подвесные, так и напольные (в этом случае они объединены с подсвечниками, на которых верующие возжигают свечи – свою малую жертву Богу).

Принадлежностью средней части храма в кафедральных соборах является помост для епископа, представляющий собой возвышенную квадратную площадку и носящий название архиере́йский амво́н, облача́льное место или рунду́к. Там архиерей облачается, совершает некоторые части богослужений. Символически это место изображает собой пребывание Сына Божия во плоти среди людей. В приходских храмах архиерейский амвон выносится в центр храма по мере необходимости, то есть в то время, когда богослужение в нем совершает епископ.

За облачальным местом в западной стене храма устраиваются двухстворчатые двери, или красные врата, ведущие из средней части храма в притвор. Они являются главным входом в церковь. Помимо западных, красных врат, храм может иметь еще два входа в северной и южной стенах, но это бывает не всегда. Вместе с западными вратами эти боковые двери составляют число три, символизирующее Святую Троицу, вводящую нас в Небесное Царство, образом которого является храм.

В средней части храма считается обязательным иметь образ Голгофы, представляющей собой большой деревянный Крест с Распятым на нем Спасителем. Обычно он делается в натуральную величину, то есть в рост человека, и восьмиконечным с надписью на верхней короткой перекладине «I Н Ц I» («Иисус Назорей Царь Иудейский»). Нижний конец Креста укрепляется на подставке в виде каменной горки, на которой изображаются череп и кости прародителя Адама. По правую сторону от Распятого ставится образ Богоматери, устремившей Свой взор ко Христу, по левую сторону – образ Иоанна Богослова либо образ Марии Магдалины. Распятие во дни Великого поста выдвигается на середину храма для сугубого напоминания людям о Крестных страданиях Сына Божия, которые Он претерпел ради нас.

Образ Голгофы

Кроме того, в средней части храма, обычно у северной стены, ставится стол с кану́ном (кано́ном) – четырехугольной мраморной или металлической доской со множеством держателей для свечей и небольшим Распятием. Рядом с ним служатся панихиды по усопшим.

Рядом с ним служатся панихиды по усопшим.

Стол с кануном (каноном)

Многозначное греческое слово «канон» означает в этом случае предмет определенной формы и размера.

Аналой

Еще одной принадлежностью средней части храма является анало́й, хотя он и не является обязательным священно-таинственным предметом. Аналой – высокий четырехгранный столик (подставка), завершающийся скошенной доской, на которой закреплены одна или более поперечных реек, необходимых для того, чтобы положенные на него иконы, Евангелие либо Апостол не соскальзывали по наклонной плоскости. Аналой используется при Таинстве Исповеди, при совершении Таинства Венчания молодые обводятся священником трижды вокруг аналоя с лежащими на нем Евангелием и Крестом, используется он и при многих других службах и требах. Аналои покрываются матерчатыми аналойниками (покрывалами), цвет которых одинаков с тем, какой имеют в данный праздник одежды духовенства.

Иконописные изображения в алтаре и храме

Храм и его росписи подобны книге, которую необходимо уметь прочесть. Храм – это место соединения небесной и земной Церкви, отсюда деление его частей на верхнюю («небо») и нижнюю («земля»), которые в совокупности составляют космос (греч. украшенный). По многим дошедшим до нас росписям древних храмов можно очертить канонические представления Церкви в области композиционного расположения росписей и икон в храме, начиная с алтаря. Один из возможных канонически допускаемых вариантов композиций следующий.

Храм – это место соединения небесной и земной Церкви, отсюда деление его частей на верхнюю («небо») и нижнюю («земля»), которые в совокупности составляют космос (греч. украшенный). По многим дошедшим до нас росписям древних храмов можно очертить канонические представления Церкви в области композиционного расположения росписей и икон в храме, начиная с алтаря. Один из возможных канонически допускаемых вариантов композиций следующий.

В самых верхних сводах алтаря изображаются Херуви́мы. В верхней части алтарной абсиды помещается образ Богоматери «Зна́мение» или «Неруши́мая Стена». В средней части центрального полукружия алтаря за Горним местом принято помещать образ Евхари́стии – Христа, преподающего Причастие святым апостолам, или образ Христа Вседержи́теля, восседающего на троне. Слева от этого образа, если смотреть из храма, на северной стене алтаря помещаются образы Архангела Михаила, Рождества Христова (над жертвенником), святых, составивших чин Литургии (Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Двоесло́ва), пророка Давида с арфой. Справа от Горнего места по южной стене помещаются образы Архангела Гавриила, Распятия Христова, вселенских учителей, Иоанна Дамаскина́, Романа Сладкопе́вца и др. Так с небольшими вариантами расписывается алтарная абсида.

Справа от Горнего места по южной стене помещаются образы Архангела Гавриила, Распятия Христова, вселенских учителей, Иоанна Дамаскина́, Романа Сладкопе́вца и др. Так с небольшими вариантами расписывается алтарная абсида.

Роспись храма «читается» с самой верхней его точки, где в центре купола Иисус Христос изображается в виде Пантокра́тора (Вседержи́теля). В левой руке Он держит книгу, правой – благословляет Вселенную. На окружающих Его полусферических парусах изображаются четыре евангелиста: в северо-восточном парусе изображается евангелист Иоанн Богослов с орлом; в юго-западном парусе – евангелист Лука с тельцом; в северо-запад-ном парусе – евангелист Марк со львом; в юго-восточном парусе – евангелист Матфей с существом в образе человека. Под Ним по нижнему краю сферы купола расположены изображения Серафи́мов. Ниже, в барабане купола – восемь Архангелов, которые обычно изображаются со знаками, выражающими особенности их личности и служения. Для архангела Михаила, например, – это огненный меч, для Гавриила – райская ветвь, для Уриила – огонь.

Для архангела Михаила, например, – это огненный меч, для Гавриила – райская ветвь, для Уриила – огонь.

Пантократор (Вседержитель) в центре подкупольного простраства

Затем по северной и южной стенам сверху вниз следуют рядами изображения апостолов из числа семидесяти, призванных на служение позже, а также святителей, преподобных и мучеников. Стенные росписи начинаются обычно на высоте 1,5–2 метров от пола. Ниже границы священных изображений, остаются панели, украшенные орнаментом и имеющие двоякое предназначение. Во-первых, они предотвращают стирание фресок при большом стечении народа. Во-вторых, панели как бы оставляют место в нижнем ряду здания храма для людей, так как те несут в себе образ Божий, хотя и затемненный грехом, являясь в этом смысле также образами, иконами.

Северная и южная стены заполняются изображениями событий священной истории Ветхого и Нового Заветов, Вселенских Соборов, житий святых – вплоть до истории государства и данной местности. В XI-XII веках сложилась обязательная схема главных христианских праздников, событийный ряд которых раскрывается в изображениях, начиная с юго-восточной стены по часовой стрелке. Эти сюжеты следующие: Рождество Пресвятой Богородицы, Благове́щение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сре́тение Господне, Крещение Господне, Воскрешение Лазаря, Преображение Госпо́дне, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Вознесение Господне, Сошествие Св. Духа на апостолов (Пятидесятница), Успе́ние Пресвятой Богородицы. Православный храм можно назвать энциклопедией. В каждом храме присутствует вся история человечества, начиная с грехопадения Адама и Евы до событий ближайших к нам по времени.

В XI-XII веках сложилась обязательная схема главных христианских праздников, событийный ряд которых раскрывается в изображениях, начиная с юго-восточной стены по часовой стрелке. Эти сюжеты следующие: Рождество Пресвятой Богородицы, Благове́щение Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сре́тение Господне, Крещение Господне, Воскрешение Лазаря, Преображение Госпо́дне, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Сошествие во Ад, Вознесение Господне, Сошествие Св. Духа на апостолов (Пятидесятница), Успе́ние Пресвятой Богородицы. Православный храм можно назвать энциклопедией. В каждом храме присутствует вся история человечества, начиная с грехопадения Адама и Евы до событий ближайших к нам по времени.

Западная стена обычно расписывается изображениями Страшного суда, а над ним, если позволяет пространство, помещается образ шестидневного творения мира. Пространства между отдельными иконописными композициями заполняются орнаментом, где в основном используются образы растительного мира, а также такие элементы, как кресты в круге, ромбе и других геометрических фигурах, восьмиугольные звезды.

Кроме центрального купола, храм может иметь еще несколько куполов, в которых помещаются изображения Креста, Богоматери, Всевидящего Ока в треугольнике, Духа Святого в виде голубя. Обычно количество куполов на здании храма соответствует количеству храмовых приделов, находящихся под одной кровлей. В таком случае над средней частью каждого из этих приделов сооружается купол. Но эта зависимость не безусловная.

Притво́р и па́перть

Название «притвор» (притворять, приделывать, пристраивать) дано третьей части храма по той причине, что в определенный исторический момент к двухчастным древним храмам в России стали дополнительно пристраивать третью часть. Другое название этой части храма – трапеза, поскольку в ней во дни больших церковных праздников или поминовения усопших устраивались обеды для нищих. Обычай сооружать притворы стал на Руси, за редким исключением, всеобщим. Тема настенных росписей притвора – жизнь прародителей Адама и Евы, их изгнание из рая. Притворы по ширине обычно уже западной стены храма, нередко встроены в колокольню, если она примыкает к храму вплотную. Иногда ширина притвора одинакова с шириной западной стены.

Притворы по ширине обычно уже западной стены храма, нередко встроены в колокольню, если она примыкает к храму вплотную. Иногда ширина притвора одинакова с шириной западной стены.

Попасть в притвор с улицы можно через па́перть – площадку перед входными дверями, окруженную с трех сторон ступенями. Паперть символизирует то духовное возвышение, на котором находится Церковь среди окружающего мира, как Царство не от мира сего.

Восьмигранная шатровая колокольня Троицкого Данилова монастыря, XVII в. Кострома

Колоко́льни, колокола́, зво́нницы, колокольные звоны

Колоко́льня – башня с открытым ярусом (ярус звона) для колоколов. Ставилась рядом с храмом или включалась в его композицию. В средневековой русской архитектуре известны столпообра́зные и шатро́вые колокольни наряду со зво́нницами стенообра́зного, столпообразного и пала́тного типа.

Столпообразные и шатровые колокольни бывают одноярусные и многоярусные, а также квадратные, восьмигранные или круглые в плане.

Столпообразные колокольни, кроме того, делятся на большие и малые. Большие колокольни имеют высоту 40–50 метров и стоят отдельно от храмового здания. Малые столпообразные колокольни входят обычно в комплекс храма. Известные сейчас варианты малых колоколен отличаются местом своего расположения: либо над западным входом в церковь, либо над галереей в северо-западном углу. В отличие от отдельно стоящих столпообразных колоколен, малые обычно имели только один ярус открытых арок звона, а нижний ярус был оформлен окнами с наличниками.

Большая столпообразная восьмигранная колокольня Софийского собора, XVII в. Вологда

Наиболее распространенным типом колоколен является ставшая классической одноярусная восьмигранная шатровая колокольня. Особенно широкое распространение этот тип колоколен получил в XVII веке, когда шатровые колокольни являлись почти неотъемлемой частью среднерусского пейзажа.

Изредка строились многоярусные шатровые колокольни, хотя второй ярус, расположенный над основным ярусом звона, как правило, колоколов не имел и играл декоративную роль. Весьма редко встречаются случаи, когда колокола в шатровых колокольнях подвешивались в два яруса.

Весьма редко встречаются случаи, когда колокола в шатровых колокольнях подвешивались в два яруса.

Под влиянием западноевропейской культуры в русских монастырских, храмовых и городских архитектурных ансамблях во множестве стали появляться баро́чные и классические многоярусные колокольни. Одной из самых известных колоколен XVIII века стала большая колокольня Троице-Сергиевой Лавры, где на массивном первом ярусе возведены еще четыре яруса звона.

Звонница Спасо-Евфимиева монастыря палатного типа, пристроенная к храму, XVI-XVII вв. Суздаль

До появления колоколен в древней Церкви для колоколов строились звонницы в виде стенки со сквозными проемами либо в виде звонницы-галереи (палатной звонницы).

Звонница Успенского собора палатного типа, XVII в. Ростов Великий

Зво́нница – это надстроенное на стене храма или установленное рядом с ним сооружение с проемами для подвешивания колоколов. Виды звонниц: стенообразные – в виде стены с проемами; столпообразные – башенные сооружения с многогранным основанием с проемами для колоколов в верхнем ярусе; палатного типа – прямоугольные, с крытой сводчатой аркадой, с опорами по периметру стен.

Русь заимствовала колокола из Европы, где они вошли в употребление уже с VII в., а в Византии – с IX в. Первое упоминание о колоколах на Руси находится в III Новгородской летописи под 1066 г. Единственным способом звона в этот период для Европы, Византии и Руси было раскачивание колокола. В богослужебных книгах колокол называется кампа́н, что этимологически связано с названием римской провинции Кампания, где добывалась лучшая медь для колоколов. До появления колоколов в монастырях для созыва братии на молитву широко употреблялись деревянные, железные, медные, даже каменные би́ла и клепа́ла.

Извлечение звука с помощью била

По своей внешней форме колокол – не что иное, как опрокинутая чаша, из которой как бы «изливаются» звуки, несущие в себе благодать Божию.

Схема колокола: 1. Уши; 2. Голова; 3. Плечи; 4. Свод колокола; 5. Высота чаши; 6. Язык; 7. Боевая часть; 8. Яблоко (головка)

Существуют три способа извлечения звука из колоколов:

1. Встряхивая или качая колокол. Это самый древний звон, производимый раскачиванием колокола при свободном положении языка.

2. Ударяя по нему молотом или колотушкой. В богослужении почти не используется, поскольку звукоизвлечение осуществляется посредством удара молотом от механического привода.

3. Ударяя языком в край колокола. Редко употребляемый в мировой практике звон в колокол посредством раскачивания языка при неподвижном положении колокола. Этот вид звона получил распространение на Руси, особенно во второй половине XVII – начале XVIII вв. Считалось, что этот вид звона в колокол существовал лишь в нашей стране.

Каждый из трех описанных способов требует для производства звона особых приспособлений, развески и расстановки колоколов, особой конструкции звонничных проемов и даже определяет характер колокольных сооружений.

Праздничный колокол

Качающиеся колокола в Древней Руси назывались «оча́пными» или «оче́пными», – по специальному шесту «оче́пу», «оча́пу», который приделывался к вращающемуся валу с насаженным на нем колоколом. Иногда такие колокола назывались еще «валовыми». Кроме больших благовестных колоколов, на древнерусских колокольнях были колокола средних регистров, «средние», которые за приятность звука называли «красными». Третий разряд древнерусских колоколов составляли «малые» или «зазвонные». Эти колокола висели неподвижно, и в них звонили за веревку, ударяя языком в край; они назывались «язычными».

Зазвонные колокольца

Используемые в настоящее время на колокольнях православных храмов колокола делятся на несколько видов:

1. Праздничный (большой).

2. Воскресный.

3. Полиелейный.

4. Простодневный (будничный).

5. Малый.

6. Зазвонные колокольца разной величины.

В соответствии с требованиями Устава и значением богослужений, перед которыми этот звон совершается, различают несколько его видов:

1. Бла́говест – это звон, при котором ритмично ударяют в один (обычно самый большой) колокол. Благовест бывает три раза: к вечерне, утрени и к часам перед Литургией.

2. Перезво́н – поочередные удары (от одного до семи в каждый колокол) от большого к малым. В богослужебной практике он производится для того, чтобы подчеркнуть важность предстоящей службы или действа.

3. Трезво́н – звон, при котором ударяют в разные колокола одновременно в три приема с паузами между ними. Трезвон бывает к Литургии. Кроме того, существуют разновидности трезвона, именуемые «красный звон» и «звон в двои». «Красным» именуют трезвон, отличающийся красотой и разнообразием ритмических фигур, создающий ощущение особого торжества. «Звон в двои» совершается перед малой вечерней, Литургией Преждеосвященных Даров, в Страстную Среду после утрени и в других случаях.

4. Перебо́р – погребальный звон. Производится по одному удару в каждый колокол от малого к большому, а в конце перебора ударяют единожды во все одновременно, символизируя прерывание земной жизни.

К торжественным богослужениям за благовестом сразу следует трезвон. В особо торжественных случаях сначала бывает благовест, который переходит в перезвон, а за ним следует трезвон. На утрени бывает звон во многие колокола во время пения полиелея. Особые звоны выделяют важность совершаемой в данный момент части богослужения. После окончания праздничной и воскресной Литургии положен трезвон. Особыми трезвонами сопровождаются торжественные молебны, водосвятия, крестные ходы. Звоны меняются в зависимости от того, какую службу в данный момент совершают в храме: одни звоны Великим постом, иные в прочие дни года, одни в праздники, другие в будни. Кроме того, существуют особые звоны к заупокойным службам.

Часо́вни

Малые безалтарные церкви называются часовнями. Исторически они ставились над входом в подземные кладбища, а также над подземными церквами, возводимыми на гробах мучеников. Таким образом, часовни служили надгробными памятниками и обозначали места нахождения подземных Престолов. Часовни строились также на местах, ознаменованных какой-либо чудодейственной милостью Божией или в воспоминание важных событий из жизни Церкви и народа.

Часовня памяти 1812 года. Павловский Посад

Часовни предназначены главным образом для общественной молитвы, но поскольку в них нет алтаря, Литургия там совершаться не может. Часовни являются важнейшей принадлежностью православных кладбищ, в них совершаются отпевания и заупокойные службы.

Богослужебная утварь

Для совершения Таинства Евхаристии, то есть для Пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Христову, а также Причащения верующих используются особые сосуды и утварь: ди́скос, Поти́р, звезди́ца, копие́, лжи́ца и некоторые другие. Эти сосуды могут быть употреблены только в Таинстве Евхаристии, священнослужители должны относиться к ним с особым благоговением. Миряне не имеют права прикасаться к ним, исключение из этого правила составляет тот момент, когда верующие причащаются Святых Христовых Таин, принимая Их губами со лжицы и целуя край Потира.

Ди́скос (греч. круглое блюдо) – богослужебный сосуд, представляющий собой небольшое круглое металлическое блюдо с плоским широким краем. К плоскому дну дискоса прикрепляется небольшая ножка, нередко с небольшим «яблоком», или утолщением, в середине, а завершает ножку широкая, но меньших размеров, чем блюдо дискоса, круглая подставка. Во время проскомидии – первой части Литургии – из богослужебной просфоры вынимается Агнец, то есть та ее часть, которая в Таинстве Евхаристии станет Телом Христовым. Дискос служит для положения на нем особым образом вырезанной из просфоры средней ее части с печатью наверху. Приготовление Агнца и положение его на дискос совершаются во время проскомидии на жертвеннике.

Дискос

Таким образом, дискос, во-первых, является образом того блюда, с которого Иисус Христос на Тайной Вечери взял хлеб и претворил его в Свое Пречистое Тело, раздав ученикам; во-вторых, круглое блюдо дискоса означает совокупность всей Церкви и вечность Христовой Церкви, поскольку круг – символ вечности.

В центре этого блюда изображаются два коленопреклоненных Ангела, как бы служащих Агнцу, который кладется между ними. По плоскому краю дискоса обыкновенно пишут слова Иоанна Крестителя о Христе: Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира (Ин. 1; 29).

Поти́р (греч. сосуд для питья, чаша) – круглая Чаша на высокой подставке. Ножка, соединяющая Чашу с основанием подставки, в середине имеет утолщение. Сама Чаша как бы расширяется к своему основанию, таким образом верхний ее край меньше по диаметру, чем нижняя часть. Потир служит для претворения вина (налитого в него на проскомидии) в истинную Кровь Христову (на Литургии верных).

Потир

Непосредственно в алтаре из Чаши причащаются только священники и диаконы, а причащение мирян производится священником с амвона. Затем Чаша торжественно переносится с Престола на жертвенник, что символизирует Вознесение Христа на Небеса. Сама Чаша символизирует Пресвятую Богородицу и Приснодеву Марию, во чреве Которой образовалось человеческое естество Господа Иисуса Христа. Церковь свидетельствует об этом, называя Божию Матерь Чашей, черплющей радость.

Дискос и Потир берут свое начало от Тайной Вечери. Материалом для их производства служили благородные металлы – золото или серебро. Употреблялись также сосуды из стекла, олова, меди, железа и даже дерева. Деревянные Потиры допускались к употреблению только в самых крайних обстоятельствах (самое распространенное – бедность прихода или монастыря), поскольку этот материал впитывает в себя часть Крови Христовой. Остальные материалы тоже имеют различные недостатки, в результате чего церковными распоряжениями было установлено делать дискосы и Потиры из золота, или серебра, или в крайних случаях, из олова. Благоговение верующих перед совершающимся на их глазах Таинстве Евхаристии понуждало их заботится об украшении священных сосудов драгоценными камнями; Потиры стали делаться из яшмы, агата, обрамлялись серебром и золотом.

На Священные сосуды наносились определенные изображения, но строгих канонов в этом отношении не было. В настоящее время на дискосах изображают Ангелов или Крест; на Потирах с западной, лицевой по отношению к священнику стороны, – образ Христа Спасителя, с северной стороны – образ Матери Божией, с южной – Иоанна Предтечи, с восточной – Крест.

Звезди́ца – богослужебный предмет из двух металлических дуг, соединенных в центре пересечения винтиком с гайкой, что позволяет им:

1. Соединяться вместе, причем одна как бы входит в другую.

2. Раздвигаться крестообразно.

Звездица

Введение звездицы в литургическое употребление приписывается святому Иоанну Златоусту. Она символизирует Вифлеемскую звезду, указавшую волхвам путь к месту Рождества Царя мира. Это выражается словами Евангелия, произносимыми священником после того, как он, завершив проскомидию, ставит на дискос крестообразно раздвинутую звездицу: И пришедши звезда, ста вверху, ид еже бе Отроча (Мф. 2; 9). Кроме того, звезди́ца в сложенном положении означает два естества во Едином Господе Иисусе Христе, которые соединены в нем в нераздельном, но и не слитном единстве, а в развернутом положении она ясно обозначает Крест.

Звезди́ца при этом ставится так, что под пересечением ее дуг оказывается Агнец, находящийся в центре дискоса. Звезди́ца, таким образом, имеет не только духовно-символическое, но и практическое богослужебное значение, которое заключается в предохранении Агнца и частиц, лежащих в определенном порядке на дискосе, от передвижений и смешения при покрытии дискоса покровами.

Копие́ – плоский железный нож, имеющий вид наконечника копья, заостренного с обеих сторон. Рукоятка-держатель выполняется обычно из кости или дерева. Оно символизирует то копье, которым воин, по евангельскому свидетельству, пронзил ребра Спасителя. Копие имеет еще одно символическое значение: меч, о котором в Своей проповеди Иисус Христос говорит, что не мир, но меч принес Он на землю. И этот меч духовно как бы рассекает человечество на тех, кто принимает и кто не принимает Христа (см.: Лк. 12; 51–53). Богослужебное употребление копия заключается в том, что оно используется для вырезывания Агнца из первой богослужебной просфоры, а также для вырезывания частиц из остальных просфор.

Лжи́ца – небольшая ложка с крестом на конце рукояти, которой для причащения мирян из Чаши извлекаются частицы Тела Христова, предварительно погруженные в Его Кровь. Так же, как дискос, Потир и звездица, лжица делается из золота, серебра, олова или из металлических сплавов, не дающих окиси. Рука священнослужителя, держащая лжицу и преподающая Тело Христово, символически означает клещи, которыми Серафим взял уголь с алтаря Небесного и коснулся им уст пророка Исаии, очистив их (см.: Ис. 6; 6). Тело Христово, которое преподается теперь в Новозаветной Церкви, и есть тот Уголь, который посредством лжицы раздается верующим.

Копие и лжица

Тарелочки без подставок, изготовленные из серебра, часто вызолоченные, также употребляются во время проскомидии. Изображения, помещаемые на них, следующие:

1. Образ Креста. Тарелка с этим изображением используется для вырезания Агнца из первой богослужебной просфоры. Кроме того, она употребляется также на Литургии для разделения на ней Агнца на мелкие частицы, число которых приблизительно должно соответствовать количеству мирян, собирающихся приступить к Причастию. По ее краю делается надпись: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко».

2. Образ Божией Матери с Предвечным Младенцем в лоне. Тарелка с этим изображением служит для вынимания на ней частиц из других богослужебных просфор в честь Богородицы, святых, о здравии и о упокоении тех православных, за которых были поданы «записки» на Литургию. По краю этой тарелки пишется: «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, Богородицу».

Ковшик

Эти предметы выполняют вспомогательные функции и символически означают двойственное служение Церкви: Богу и людям. Кроме них для размещения богослужебных просфор и других нужд употребляются еще несколько неглубоких тарелочек большего диаметра с такими же изображениями и надписями. Поскольку на такие тарелки кладутся части просфоры, оставшиеся после вырезания Агнца, т. е. антидор, то они называются антидорными, или анафорными. Слово антидор имеет следующее значение: анти – вместо; дор – дар, т. е. вместодарие, предназначенное тем, кто по разным причинам за Литургией не причащался.

При богослужебных действиях используют также ковшики с рукоятью в виде царской короны с рисунком в середине. На проскомидии в такой сосуд вливается вино и небольшое количество чистой холодной воды в воспоминание Крови и воды, пролившихся из тела Спасителя в тот момент, когда римский воин пронзил Его ребра копьем. По окружности ковшика обычно наносится надпись: «Теплота веры исполнь Духа Святаго». Из ковшика вино с водой в определенный момент проскомидии вливается в Потир, в котором на Литургии верных пресуществляется в Истинную Кровь Христову. Ковшик употребляется также для омовения Потира после потребления (употребления в пищу всего до малейшей крупицы) Святых Даров священником по окончании Литургии. В ковшик вливается вода и вино и из него выливается в Чашу для омовения ее от остатков Крови Христовой и частиц Тела Его, после чего все это с благоговением потребляется священником. Символическое значение ковшика – сосуд благодати Духа Святого, производящей различные благодатные действия.

Для отирания Чаши после ее омовения используется губа́ (гу́бка), которая называется в книгах истира́льная губа́. Истиральная губа должна находится на жертвеннике и после вытирания Чаши оставляется на нем. Но современная практика такова, что вместо истиральной губы стали употребляться платы из красной материи, которыми отираются священные сосуды и уста причастившихся священнослужителей и мирян. Они символизируют собой особые действия благодати Божией, предохраняющие людей от невольного осквернения святыни по немощи или невнимательности.

Дискос и Потир после совершения проскомидии – каждый сосуд в отдельности – покрываются малыми покровца́ми (малый покро́в, малый возду́х), а затем оба вместе покрываются общим покро́вом (большой покро́в, большой возду́х). Общее их название в богослужебных книгах – покров, воздух.

Большой воздух

Символически действия производимые с воздухами изображают обстоятельства Рождества Христова, когда Богомладенец повивался пеленами. Таким образом, покровы (или покровцы́) означают в этом смысле именно младенческие пелены Спасителя. Но молитвы, сопровождающие эти действия, говорят о небесных одеяниях Воплотившегося Бога, присваивая покровам сим

Храм, его возникновение и символика

Первым православным храмом, по свидетельству Евангелия, была Сионская горница. Перед Своим распятием Господь заповедал ученикам отыскать горницу большую, устланную, готовую (Мк. 14; 15) и приготовить все, что нужно для празднования иудейской Пасхи. В этой горнице и состоялась Тайная Вечеря Господа Иисуса Христа со Своими учениками. Здесь Христос омыл ученикам ноги и Сам совершил первую Евхари́стию – Таинство претворения хлеба и вина в Свои Тело и Кровь. При этом Господь заповедал апостолам, а в их лице и всем христианам, совершать то же и так же в Его воспоминание.

Сио́нская го́рница – прообраз христианского храма, как особо устроенного помещения для молитвенных собраний, богообщения, совершения таинств и всего христианского богослужения. В Сионской горнице в день Пятидесятницы апостолы, собравшиеся для молитвы, удостоились обещанного им Сошествия Святого Духа. Это великое событие положило начало устройству земной Христовой Церкви. Первые христиане продолжали почитать Ветхозаветный иудейский храм, куда ходили для молитвы и проповеди Евангелия еще не уверовавшим иудеям, но новозаветное Таинство Евхаристии совершали в других помещениях, какими в то время были обычные жилые дома. В них для молитвы отводилась комната, наиболее удаленная от внешнего входа и уличного шума, называвшаяся у греков «и́косом», а у римлян «э́кусом». По внешнему виду икосы представляли собой продолговатые (изредка двухэтажные) комнаты, с колоннами по длине, делившими иногда икос на три части; причем среднее пространство икоса могло быть выше и шире боковых.

Гонения на христиан со стороны иудеев полностью прервали связь апостолов и их учеников с Ветхозаветным храмом, который был разрушен римлянами в 70 году н. э.

До Миланского Эди́кта Константина Великого, изданного в 325 году, христианство в Римской империи было гонимо. Это не позволяло открыто строить храмовые здания. Но в связи с быстрым распространением христианства в Греции, Малой Азии и Италии такие попытки делались. В основном же для молитвенных собраний служили дома богатых верующих римлян и особые постройки в их имениях – базилики.

Базилика

Базили́ка – прямоугольное вытянутое здание с плоским потолком и двускатной крышей. Снаружи и изнутри по всему периметру здания рядами шли колонны, несущие кровлю, а также выполнявшие функцию архитектурного украшения. Напротив входа в противоположном конце здания имелась абсида, отделенная от остальной части помещения колоннами, которая и служила, по всей видимости, алтарем.

Но гонения на христиан заставляли их искать иных мест для собраний и богослужений.

Катако́мбы – обширные подземелья в древнем Риме – стали выполнять функцию храмовых зданий в первые века христианства. Они служили для христиан убежищем от преследований, местом богослужений и погребений. В зернистом туфе верующими были вырезаны сотни помещений и лабиринты многоэтажных коридоров. В стенах этих коридоров одна над другой делались могилы, закрываемые каменными плитами с надписями и символическими изображениями. Существовало три основных категории катакомбных помещений: куби́кулы, кри́пты и капе́ллы.

Символичекие изображения в катакомбах:

Рыба – «ИХТИС», символ Спасителя

Рыбы, как символ христиан, возродившихся в купели Крещения

Куби́кулы – помещения ограниченной площади, имеющие ниши в стенах, используемые для захоронений. Выполняли функции близкие тем, что имеют современные часовни.

Кри́пты – использовались не только для захоронений, но и служили для оправления общественных богослужений. Площадь этих помещений позволяла большему количеству христиан приходить в них и устраивать молитвенные собрания. Вмещали в себя до 80 человек. Крипты состояли чаще всего из одного помещения (комнаты), в них не было отдельных алтарей, а женщины и мужчины молились вместе.

Капе́ллы – храмовые помещения самой значительной площади, вмещавшие наибольшее число молящихся во время общественных богослужений. Как и все катакомбные храмы использовались для многочисленных захоронений в стенах и в алтарной части. В них могли одновременно молиться до 150 человек. Капеллы отличались от крипт не только большею величиной, но и внутренним устройством, поскольку имели несколько помещений. Кроме того, в капеллах были отдельные алтари и устраивалось особое помещение для женщин.

Характерной архитектурной особенностью подземных храмов являлись арки и сводчатые потолки, нашедшие широкое употребление в храмоздательстве Византийского времени. Деталь, присущая только катакомбным храмам – это так называемые люмина́рии. Они представляли собой вырезанные в средней части храма колодцы, выходящие на поверхность земли и позволяющие дневному свету проникать внутрь помещения.

Катакомбные храмы сохранили для нас разнообразные надписи, сделанные первыми христианами, символические изображения, настенные росписи, главными персонажами которых является Воплотившийся Господь, Его Пречистая, Преблагословенная Матерь, мученики и исповедники раннехристианской эпохи.

Рыба и корзина с хлебом, как символ Христа и Причащения

Корабль – символ христианской Церкви

Якорь – символ христианской надежды

Основные символические изображения, существовавшие в катакомбах, следующие: якорь – знак или образ христианской надежды, дающей душе опору в житейском плавании; голубь – символ Святого Духа и невинности очищенной покаянием христианской души; феникс – мифическая неумирающая птица, ставшая в катакомбных росписях символом воскресения; павлин – символ бессмертия, так как, согласно современным той эпохе верованиям, тело его не подвергается разложению; петух – также стал символом воскресения, так как его крик пробуждает от сна, многими христианскими писателями сравниваемого со смертью; агнец – символизирует Иисуса Христа, которому в евангельском повествовании усваивается это Имя; лев – символ силы, могущества, власти; оливковая ветвь – символ мира, возрождающейся жизни; лилия – символ чистоты; рыба – глубокий символ, связанный с греческим написанием слова «рыба» – «ИХТИС», заключающего в себе начальные буквы греческих слов Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель; виноградная лоза и корзина с хлебом – символизируют Таинство Причащения. Языческий поэт Орфей с лирой в руках, согласно легенде, укротил своей лирой диких зверей – так и Спаситель Своим учением привлек к Себе одичавших язычников.

Кроме символических, в катакомбах встречаются изображения персонажей известных притч Спасителя: сеятеля, десяти дев и Доброго Пастыря; библейских сюжетов: Ной в ковчеге; Ной с голубем, занимающийся построением ковчега, который имеет форму небольшого ящика с откинутой назад крышкой; пророк Иона в отдельные моменты своей истории; пророк Даниил между львами; получение скрижалей пророком Моисеем; истечение воды из камня в пустыне; поклонение волхвов; воскресение Лазаря и другие.

Изображения Христа в катакомбах были трех типов:

1. Символический: Добрый Пастырь, Агнец, Орфей.

Пастух – символ Доброго Пастыря Христа

2. Античный: Спаситель в молодых летах, стройного телосложения, с мягкими чертами лица и без бороды, с короткими или длинными волосами, в плаще, с жезлом или со свитком в руке.

Агнец – ветхозаветный прообраз жертвы Христа

3. Византийский: лик Спасителя принимает строгий и выразительный характер, волосы непременно длинные с пробором посредине головы, борода, разделенная иногда на две части. Крещатый нимб (золотое полукружие со вписанным в него Крестом) увенчивает голову Спасителя.

Изображения Божией Матери делались на стенах и сводах катакомбных храмов, а также на стеклянных сосудах. Эти изображения делились на два типа:

1. Античный: Матерь Божия представлена сидящей, с покрытой головой в обычной одежде римской женщины; выражение Ее лика кроткое, черты правильные, взгляд несколько задумчивый, сосредоточенный, на Ее руках – Младенец. Иногда Матерь Божия изображалась с покрывалом на голове, с ожерельем на шее и в красивой мантии.

2. Византийский: Правильные черты лица Божией Матери, большие глаза, прямой нос, довольно большой подбородок и тонкое очертание губ создают в совокупности впечатление строгой величественной красоты. На голове Богоматери обычный покров с изображением креста и трех звезд.

Надземных храмовых зданий первых трех столетий христианской эры не осталось, поскольку в годы жесточайших гонений сменяющих одно другое, они безжалостно уничтожались. В связи с этим особую значимость приобретают сохранившиеся до нашего времени катакомбные храмовые постройки. Их изучение показывает, что архитектура подземного христианского храма предопределила развитие принципов храмостроительства в определенном русле вплоть до нашего времени. Это относится, прежде всего, к такому основополагающему принципу, как трехчастное деление храма (хотя существуют храмы и с двухчастным делением).

Заключался он в следующем. Прямоугольное, вытянутое помещение храма в восточной его части завершалось обширной абси́дой (полукруглой нишей), отделенной небольшой решеткой от остального пространства храма. Эта ниша выполняла функции современного алтаря, а решетка в процессе дальнейшего развития была заменена иконоста́сом. В центре ниши помещалась гробница мученика, служившая Престо́лом . В капеллах, площадь которых была достаточно значительной, за Престолом находилась кафедра, или по-другому седалище епископа, перед решеткой – солея, представляющая собой возвышенную, узкую на всю длину западной части алтаря площадку, затем следовала средняя часть храма, далее – его третья часть для оглашенных и кающихся, соответствующая притво́ру . В центре солеи устраивался полукруглый амво́н, с которого обычно произносились проповеди. Таким образом, архитектура катакомбных храмов представляет собой законченный корабельный тип церкви, разделенной на три части: алтарь, средняя часть и притвор.

Период, начавшийся после принятия христианства в Римской империи как государственной религии, положил начало новой эпохе в истории храмоздательства. Причем разница в господствующих архитектурных направлениях Западной (Римской) и Восточной (Византийской) части империи с годами становилась все ощутимее. Основой храмовой архитектуры в Западной Церкви осталась базили́ка, в то время как в Восточной Церкви в V-VIII вв. оформляется так называемый византийский стиль. Храмы Православной Церкви своими архитектурными особенностями символически выражают канонику церковного вероучения. Существует несколько общеизвестных типов храмовой архитектуры.

Схема храма в форме креста

Храмы в форме креста строились в знак того, что Крест Христов – основа Церкви, Крестом человечество избавлено от власти диавола, Крестом открыт вход в потерянный прародителями Рай.

Одноглавый храм Петра и Павла на Бую, XIV-XVI вв. Псков

Храмы в форме круга (круг, не имеющий ни начала, ни конца, символизирует вечность) говорят о бесконечности существования Церкви, ее нерушимости в мире по слову Христа: Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16; 18).

Храмы в форме восьмиконечной звезды символизируют Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к месту, где родился Христос. Таким образом, Церковь Божия свидетельствует о своей роли путеводительницы к жизни Будущего Века.

Пятиглавый храм Христа Спасителя. Москва

Храмы в форме корабля – самый древний тип храмов, образно выражающий ту мысль, что Церковь, подобно кораблю, спасает верующих от гибельных волн житейского плавания и ведет их к Царствию Божию.

Девятиглавый храм Покрова Божьей Матери (собор Василия Блаженного), середина XVI в. Москва

Шлемовидная форма купола Спасского собора Андроникова монастыря, XV в. Москва

Существовали и смешанные типы храмов, соединяющие вышеназванные формы. К примеру, характерно смешение крестообразной формы храма снаружи с круглой формой внутри. Или прямоугольной формы снаружи и круглой внутри. Все эти формы храмостроительства Церковь сохранила до наших дней.

Купол в форме луковицы у Воскресенского храма, XVII в. Каргополь

Здания всех православных храмов всегда завершаются куполами, которые символизируют духовное небо. Купола же, в свою очередь, непременно увенчиваются крестами, как знамением искупительной победы Христа. Православный крест, воздвигаемый над храмом, имеет восьмиконечную форму, иногда в его основании находится полумесяц, имеющий очень много присваиваемых ему символических значений, одно из которых – якорь христианской надежды на спасение по вере в крестные заслуги Христа. Восемь концов Креста означают восемь основных периодов в истории человечества, где восьмой – это жизнь Будущего Века.

Разное количество глав у храмового здания обуславливается тем, кому они посвящены.

Одноглавый храм: купол знаменует собой единство Бога, совершенство творения.