Принцип работы оптосимистор: Симисторная оптопара. Управление симистором. Переключатель

Оптосимистор: параметры и схемы подключения

Оптосимисторы относится к виду оптронов с отличными электрическими параметрами. Они создают крайне надежную гальваническую развязку, выдерживающую напряжение порядка 7,5кВ, имеющуюся между подключенной управляемой нагрузкой и схемой управления.

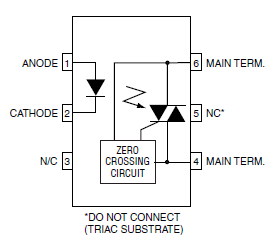

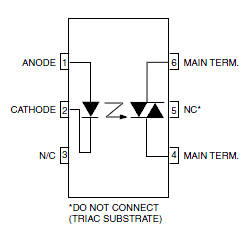

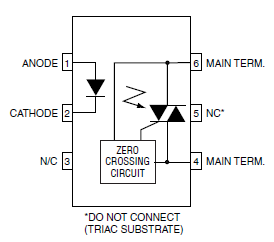

Данные радиокомпоненты построены из арсенид-галлиевого ИК светодиода, имеющего связь с кремниевым двухканальным переключателем. В свою очередь этот переключатель может иметь в своем составе отпирающий элемент, который включается в момент перехода через ноль питающего переменного напряжения.

Оптосимисторы необычно полезны при осуществлении контроля за более мощными симисторами. Аналогичные оптосимисторы были спроектированы для реализации связи между нагрузкой, которая питается переменным напряжением 220 вольт и логикой с низким уровнем напряжения.

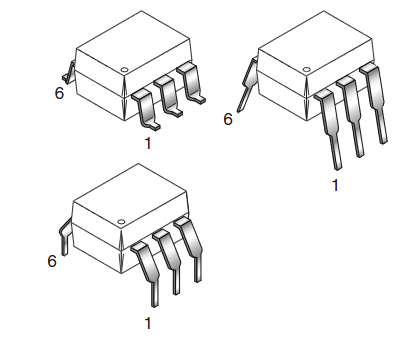

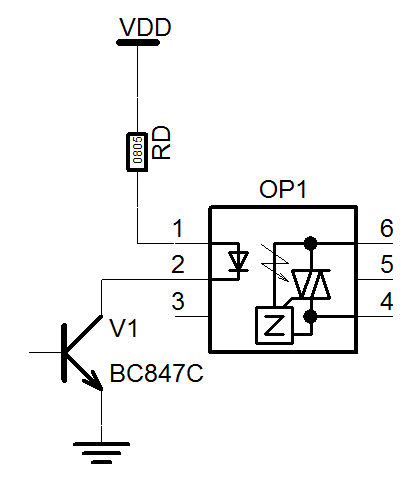

Оптосимистор, как правило, выпускаются в компактном DIP-корпусе, имеющий шесть контактов. Его внутренняя схема, параметры, а так же распиновка, показаны ниже.

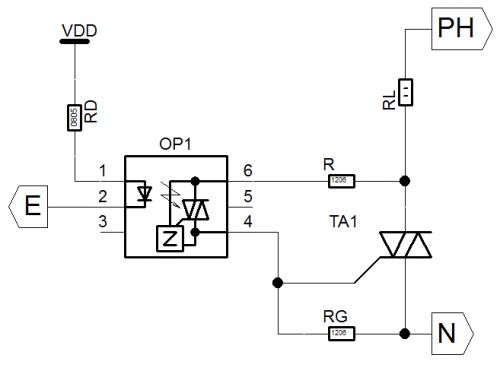

Схема подключения активной нагрузки к оптосимистору

В этой схеме имеется два компонента, которые необходимо вычислить, но фактически подобные расчеты параметров выполняются не всегда. Но все, же приведем эти расчеты параметров для информации.

Расчет параметра резистора RD. Вычисление сопротивления данного резистора влияет от наименьшего прямого тока ИК светодиода, обеспечивающего открытие симистора. Таким образом,

RD = (+VDD -1,5) / If

Допустим, для схемы с транзисторным контролем (которое применяется довольно часто в схемах регуляторов температуры), имеющим питания 12В и напряжение на открытом транзисторе (Uкэ) 0,3 В; VDD = 11,7 B и следовательно диапазон If приблизительно равен 15мА для MOC3041.

Необходимо сделать If = 20 мА с учетом понижения эффективности свечения светодиода в течении срока службы (добавить 5 мА) получаем:

RD=(11,7В — 1,5В)/0,02А = 510 Ом.

Расчет параметра сопротивления R. Управляющий электрод оптосимистора может выдержать определенный максимальный ток. Увеличение данного параметра выводит из строя оптрон. Следовательно, нужно вычислить сопротивление, чтобы при наибольшем напряжении сети (к примеру, 220 В) ток не был больше максимально допустимого параметра.

Для примера возьмем максимально-допустимый ток в 1А, тогда сопротивление будет равно:

R=220 В * 1,44 / 1 А = 311 Ом.

Нужно иметь в виду, что слишком большое сопротивление данного резистора может оказать нарушение в стабильности включения оптосимистора.

Расчет параметра сопротивления Rg. Резистор Rg подключается, только если электрод симистора имеет повышенную чувствительность. Как правило, сопротивление Rg находится в диапазоне от 100 Ом до 5 кОм. Желательно применять 1 кОм.

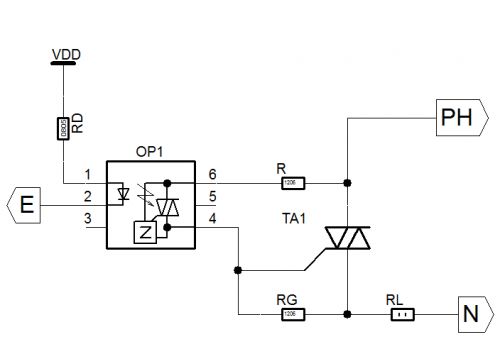

В случае если в управляемой нагрузке есть индуктивная составляющая, то необходимо применять другую схему подключения с защитой силового симистора и оптосимистора.

Схема подключения индуктивной нагрузки к оптосимистору

Сигнал, поступающий от оптосимистора на управляющий электрод симистора, нужен только для его открывания. Но при большой частоте переключения коммутируемого напряжения, возникает большая вероятность спонтанного включения управляемого симистора, даже если отсутствует сигнал управления.

Факторами ложных срабатываний могут быть выбросы напряжения при включении ключа, подключенного к индуктивной нагрузке, импульсные помехи в линиях питания нагрузки. Действенный способ устранения данных неприятных моментов – применение в схеме снабберной (демпфирующей) RC – цепочки, которая подключается параллельно выходу ключевого блока.

Конденсатор в снабберной RC-цепи — металлопленочный с номиналом от 0,01 до 0,1 мкФ, сопротивление резистора составляет 20…500 Ом. Данные параметры элементов необходимо рассматривать исключительно в качестве приблизительных величин.

Оптосимистор и его применение. | Catcatcat electronics

Эрве Кадино “Цветомузыкальные установки”

Ответ на вопрос – управление мощным тиристором или симистором, от терморегулятора.

Статья в pdf

Оптосимистор принадлежат к классу оптронов и обеспечивают очень хорошую гальваническую развязку (порядка 7500 В) между управляющей цепью и нагрузкой. Эти радиоэлементы состоят из Арсенид-гелиевого инфракрасного светодиода, соединенного посредством оптического канала м двунаправленным кремневым переключателем. Последний может дополнен отпирающей схемой, срабатывающей при переходе через нуль питающего напряжения и размещенной на том же кремниевом кристалле.

Эти радиоэлементы особенно незаменимы при управлении более мощными симисторами, например при реализации реле высокого напряжения или большей мощности. Подобные оптопары были задуманы для осуществления связи между логическими элементами с малым уровнем напряжения (например, вентиль TTL) и нагрузкой, питаеой сетевым напряжением (110 или 220 вольт).

Оптосимистор может размещаться в малогабаритном DIP-корпусе с шестью выводами, его цоколевка и внутренняя структура показана на рисунках ниже.

Эти радиоэлементы особенно незаменимы при управлении более мощными симисторами, например при реализации реле высокого напряжения или большей мощности.

Для решения вопроса нам подойдут любые оптроны со схемой детектора нуля. Эти оптроны позволяют избавиться от радиопомех которые присущи при работе симисторов и тиристоров.

Ниже приведена таблица, все выбранные оптроны отличаются минимальным гарантированием током управления и максимальным рабочим напряжением.

| Ift | Тип | Тип | Тип | Тип |

| 20 | MOC3031 | MOC3041 | MOC3061 | MOC3081 |

| 10 | MOC3032 | MOC3042 | MOC3062 | MOC3082 |

| 05 | MOC3033 | MOC3043 | MOC3063 | MOC3083 |

| Vdrm | 250 В | 400 В | 600 В | 800 В |

Для поставленной задачи подойдет любой.

Более тонко в вникать в характеристики нет смысла. Рассмотрим основные параметры и схемы подключения.

или

Эти схемы ничем принципиально не различаются, только где будет подключена нагрузка, но хочу обратить внимание нагрузка должна быть активного фактора. Если в нагрузке присутствует индуктивность эти необходимо использовать схемы с защитой оптосимистора и силового симистора (но здесь их рассматривать не будем).

В этой схеме есть два элемента которые надо рассчитать, но на практике такие расчеты делаются редко, “один раз рассчитал и на всю жизнь”.

Но я считаю этими приемами надо владеть.

Расчет сопротивления RD.

Расчет этого резистора зависит от минимального прямого тока инфракрасного светодиода, гарантирующего отпирание симистора.

Следовательно RD=(+VDD -1.5)/If

Например, для схемы транзисторного управления (которое используется в схемах регуляторов температуры), с напряжением питания + 12 В и напряжением на отрытом транзисторе (Uкэ нас) равном 0,3 В +VDD = 11.7 B и If должен быть находится в диапазоне 15 и 50 мА для MOC3041. Следует принять If = 20 мА с учетом снижения эффективности светодиода в течении срока службы (запас 5 мА), целиком обеспечения работу оптопары с постепенным ослаблением силы тока.

Таким образом имеем:

RD=(11.7-1.5)/0.02= 510 Ом.

Полученное значение даже вписывается в стандартный ряд сопротивлений.

Расчет сопротивления R.

Это сопротивление если работа идет на чисто активную нагрузку можно даже не ставить, но это только для лабораторных условий. Поэтому для надежной работы объясню как его рассчитать и его назначение.

Управляющий электрод оптосимистора может выдержать определенный максимальный ток. Превышение этого тока вызовет повреждение оптрона. Нам необходимо рассчитать сопротивление, чтобы при максимальном рабочем напряжении сети (например, 220 В) ток не превышал максимально допустимый.

Для выше указанных оптопар максимальной допустимый ток 1 А.

Минимальное сопротивление резистора R:

Rmin=220 В * 1,44 / 1 А = 311 Ом.

С другой стороны слишком большое сопротивление может привести к нарушению работы схемы (будет перебои с включением силового симистора).

Поэтому принимаем сопротивление из стандартного ряда R=330 или 390 Ом.

Расчет сопротивления Rg.

Резистор Rg необходим, только в случаи высокочуствительного управляющего электрода симистора. И обычно может составлять от 100 Ом до 5 кОм. Я рекомендую ставить

Это может быть интересно

Проект с использованием MCC часть 09

Проект с использованием MCC часть 09Эта часть будет посвящена созданию практического проекта управления освещение. Тех задание: Два выхода управления ШИМ – светодиодным освещением. Две кнопки управления, каждая кнопка управляет, своим каналом, логика самая простая, нажимаем …

Altium Designer – создание рисунков на печатной плате

Altium Designer – создание рисунков на печатной платеДля создание рисунков на печатной платы в Altium Designer можно использовать возможность использовать в Altium Designer сторонних скриптов. Мне возможность эта очень понравилась и я решил её расшарить для электронщиков. …

APA102 – светодиоды со встроенным драйвером и SPI интерфейсом

APA102 – светодиоды со встроенным драйвером и SPI интерфейсомAPA102 В 2014 году фирма Shenzhen Led Color Optoelectronic Co., Ltd http://www.szledcolor.com/ начала производство светодиодов на драйвере APA102. Это серия так называемых светодиодов со встроенным драйвером. Основной особенностью этих светодиодов, что …

Проект с использованием MCC часть 12-2

Проект с использованием MCC часть 12-2Настало время для изучения шины I2C. Изучать будем на примере работы с индикатором RET012864E. Что изменили со старой схемы: В прошлой теме я затупил и не добавил подтягивающие резисторы которые необходимы …

Analog-to-Digital Converter with Computation Technical Brief

Analog-to-Digital Converter with Computation Technical BriefАналого-цифровой преобразователь с вычислительным модулем. ВВЕДЕНИЕ Аналого-цифровой преобразователь (ADC) с вычислительным модулем (ADC2) в 8-разрядном микроконтроллере Microchip имеет встроенные вычислительные функции, которые обеспечивают функции пост-обработки, такие как передискретизация, усреднение и …

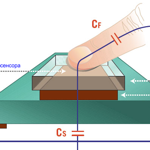

Емкостной сенсор

Емкостной сенсорИзучаем изготовление емкостных сенсоров на PIC-микроконтроллере. Конструкция емкостных сенсоров имеет вид: Емкостные сенсоры строятся по схеме высокочастотного генератора, сам принцип основан на измерение частоты этого генератора. Частота зависит от емкости …

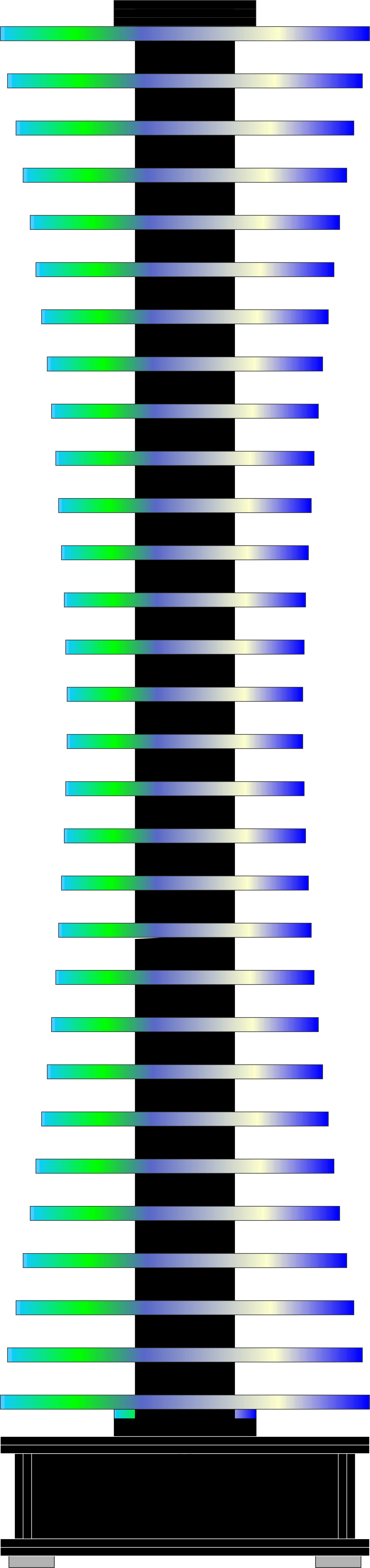

VU Meter Tower ART

VU Meter Tower ARTСтерео индикатор уровня аудио сигнала. Компактность и удобство проектирования устройств на светодиодах WS2812B, а также легкость реализации алгоритма родило идею созданию своей конструкции. В этом проекте я предоставлю все материалы …

NeoPixel LED и PIC18

NeoPixel LED и PIC18Еще раз об управлении светодиодами на драйвере WS2812 и ему подобных. Как известно эти светики управляются по однопроводной шине. Основная особенность, что программно можно описать передачу данных, но это …

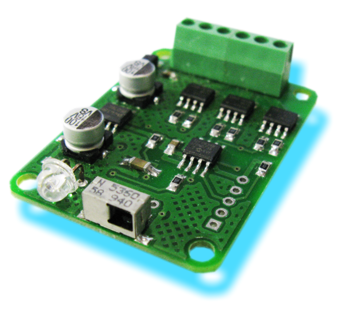

Контроллер управления светодиодным освещением с дистанционным управлением

Контроллер управления светодиодным освещением с дистанционным управлениемВсе активнее светодиоды входят в нашу жизнь. Всё эффективнее становится светодиодное освещение. Всё ниже опускаются цены. Всё больше появляется возможностей получения сочных цветов, простоты в управлении. Всё чаще можно увидеть …

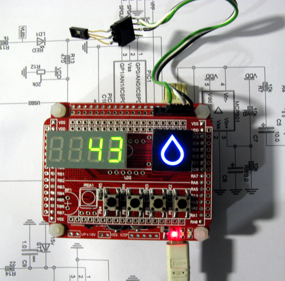

Регулятор влажности

Регулятор влажностиРегулятор ILLISSI-CH-1000 предназначен для контроля и регулировки относительной влажности в диапазоне от 0 до 100%. Регулятор позволяет работать как в режиме осушения, так и увлажнения. Для измерения возможно использовать аналоговые …

Использование оптотиристоров MOC30xx — 12 Февраля 2016

Оптосимистор принадлежат к классу оптронов и обеспечивают очень хорошую гальваническую развязку (порядка 7500 В) между управляющей цепью и нагрузкой. Эти радиоэлементы состоят из Арсенид-гелиевого инфракрасного светодиода, соединенного посредством оптического канала м двунаправленным кремневым переключателем. Последний может дополнен отпирающей схемой, срабатывающей при переходе через нуль питающего напряжения и размещенной на том же кремниевом кристалле.

Эти радиоэлементы особенно незаменимы при управлении более мощными симисторами, например при реализации реле высокого напряжения или большей мощности. Подобные оптопары были задуманы для осуществления связи между логическими элементами с малым уровнем напряжения (например, вентиль TTL) и нагрузкой, питаемой сетевым напряжением (110 или 220 вольт).

Эти радиоэлементы особенно незаменимы при управлении более мощными симисторами, например при реализации реле высокого напряжения или большей мощности. Подобные оптопары были задуманы для осуществления связи между логическими элементами с малым уровнем напряжения (например, вентиль TTL) и нагрузкой, питаемой сетевым напряжением (110 или 220 вольт).

Оптосимистор может размещаться в малогабаритном DIP-корпусе с шестью выводами.

Внутренняя структура оптосимисторов. Существует два типа оптосимистор с детектором нуля и без детектора. Оптосимистор с детектором нуля может быть использован в качестве реле для высокого напряжения. При использовании простого оптосимистора можно реализовать диммер для управления освещением.

Ниже приведена таблица, все выбранные оптроны отличаются минимальным гарантированием током управления и максимальным рабочим напряжением.

| Ift | Тип | Тип | Тип | Тип | Тип | Тип |

| 20 | MOC3010 | MOC3021 | MOC3031 | MOC3041 | MOC3061 | MOC3081 |

| 10 | MOC3011 | MOC3012 | MOC3032 | MOC3042 | MOC3062 | MOC3082 |

| 05 | MOC3012 | MOC3013 | MOC3033 | MOC3043 | MOC3063 | MOC3083 |

| Напряжение питания | 110/120 В | 220/240 В | 110/120 В | 220/240 В | 220/240 В | 220/240 В |

| Обнаружение нуля | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА |

| Vdrm | 250 В | 400 В | 250 В | 400 В | 600 В | 800 В |

В таблице приведена классификация оптосимисторов по величине прямого тока, через светодиод IFT, открывающего прибор, и максимального прямого повторяющегося напряжения, выдерживаемого симистором на выходе ( VDRM). В таблице отмечено также и свойство симистора открываться при переходе через нуль напряжения питания. Для снижения помех предпочтительнее использовать симисторы, открывающиеся при переходе через нуль напряжения питания.

Что касается элементов с обнаружением нуля напряжения питания, то их выходной каскад срабатывает при превышении напряжением питания некоторого порога, обычно это 5 В (максимум 20 В). Серии МОС301х и МОС302х чаще используются с резистивной нагрузкой или в случаях, когда напряжение питания нагрузки должно отключаться. Когда симистор находится в проводящем состоянии, максимальное падение напряжения на его выводах обычно равно 1,8В (максимум 3В) при токе до 100мА. Ток удержания (IH), поддерживающий проводимость выходного каскада оптосимистора, равен 100мкА, каким бы он ни был (отрицательным или положительным) за полупериод питающего напряжения.

Ток утечки выходного каскада в закрытом состоянии (ID) варьируется в зависимости от модели оптосимистора. Для оптосимисторов с обнаружением нуля ток утечки может достигать 0,5мА, если светодиод находится под напряжением (протекает ток IF).

У инфракрасного светодиода обратный ток утечки равен 0,05 мкА (максимум 100 мкА), и максимальное падение прямого напряжения 1,5В для всех моделей оптосимисторов. Максимально допустимое обратное напряжение светодиода 3 вольта для моделей МОС301х, МОС302х и МОС303х и 6 вольт для моделей МОС304х. МОСЗО6х и МОСЗО8х.

Предельно допустимые характеристики

Максимально допустимый ток через светодиод в непрерывном режиме — не более 60ма.

Максимальный импульсный ток в проводящем состоянии переключателя выходного каскада — не более 1 А.

Полная рассеиваемая мощность оптосимистора не должна превышать 250 мВт (максимум 120 мВт для светодиода и 150 мВт для выходного каскада при Т — 25˚С).

Типовая схема подключения:

Даташит MOC301x и MOC304x

Даташит MOC301x и MOC304x

Сопротивление Rd Расчет сопротивления этого резистора зависит от минимального прямого тока инфракрасного светодиода, гарантирующего отпирание симистора. Следовательно, Rd = (+V — 1,5) / IF.

Расчет сопротивления этого резистора зависит от минимального прямого тока инфракрасного светодиода, гарантирующего отпирание симистора. Следовательно, Rd = (+V — 1,5) / IF.

Например, для схемы транзисторного управления оптосимистором c напряжением питания +5 В и напряжением на открытом транзисторе (Uкэ нас), равном 0.3 В, +V будет 4,7 В, и IF должен находиться в диапазоне между 15 и 50 ма для МОС3041. Следует принять IF — 20 мА с учетом снижения эффективности светодиода в течение срока службы (запас 5 мА), целиком обеспечивая работу оптопары с постепенным ослаблением силы тока. Таким образом, имеем:

Rв = (4,7 — 1,5) / 0,02 = 160 Ом.

Следует подобрать стандартное значение сопротивления, то есть 150 Ом для МОС3041 и сопротивление 100 Ом для МОС3020.

Для того чтобы переключение симистора происходило быстро, должно быть выполнено следующее условие: dV / dt = 311 / Ra х Ca.

Для МОС3020 максимальное значение dV / dt — 10 В/мкс.

Таким образом: Сa = 311 / (470 х 107) = 66 нФ.

Выбираем: Сa = 68 нФ.

Расчет сопротивления R.

Это сопротивление если работа идет на чисто активную нагрузку можно даже не ставить, но это только для лабораторных условий. Поэтому для надежной работы объясню как его рассчитать и его назначение.

Управляющий электрод оптосимистора может выдержать определенный максимальный ток. Превышение этого тока вызовет повреждение оптрона. Нам необходимо рассчитать сопротивление, чтобы при максимальном рабочем напряжении сети (например, 220 В) ток не превышал максимально допустимый.

Для выше указанных оптопар максимальной допустимый ток 1 А.

Минимальное сопротивление резистора R:

Rmin=220 В * 1,44 / 1 А = 311 Ом.

С другой стороны слишком большое сопротивление может привести к нарушению работы схемы (будет перебои с включением силового симистора).

Поэтому принимаем сопротивление из стандартного ряда R=330 или 390 Ом.

Расчет сопротивления Rg.

Резистор Rg необходим, только в случаи высокочуствительного управляющего электрода симистора. И обычно может составлять от 100 Ом до 5 кОм. Я рекомендую ставить 1 кОм.

Защита

Настоятельно рекомендуется защищать симистор и оптосимистор при работе на индуктивную нагрузку или при часто воздействующих на сеть помехах.

Для симистора искрогасящая RC-цепочка просто необходима. Для оптосимистора с обнаружением нуля, такой как МОС3041, — желательна. Сопротивление резистора R следует увеличить с 27 Ом до 330 Ом (за исключением случая, когда управляемый симистор малочувствительный).

Если используется модель без обнаружения нуля, то snubber-цепочка Ra — Сa обязательна.

Симистор. Принцип работы, параметры и обозначение на схеме.

Симметричный тиристор

Если проанализировать путь развития полупроводниковой электроники, то почти сразу становится понятно, что все полупроводниковые приборы созданы на переходах или слоях (n-p, p-n).

Простейший полупроводниковый диод имеет один переход (p-n) и два слоя.

У биполярного транзистора два перехода и три слоя (n-p-n, p-n-p). А что будет, если добавить ещё один слой?

Тогда мы получим четырёхслойный полупроводниковый прибор, который называется тиристор. Два тиристора включенные встречно-параллельно и есть симистор, то есть симметричный тиристор.

В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current).

Вот таким образом симистор изображается на принципиальных схемах.

У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G (от англ. слова gate – «затвор»). Два остальных – это силовые электроды (T1 и T2). На схемах они могут обозначаться и буквой A (A1 и A2).

А это эквивалентная схема симистора выполненного на двух тиристорах.

Следует отметить, что симистор управляется несколько по-другому, нежели эквивалентная тиристорная схема.

Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов. По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе. К сожалению, чаще бывает наоборот.

Как работает симистор?

Если у тиристора есть конкретные анод и катод, то электроды симистора так охарактеризовать нельзя, поскольку каждый электрод является и анодом, и катодом одновременно. Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока.

Очень простой схемой, характеризующей принцип работы и область применения симистора, может служить электронный регулятор мощности. В качестве нагрузки можно использовать что угодно: лампу накаливания, паяльник или электровентилятор.

Симисторный регулятор мощности

После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим, с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется, и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность, он закроется. Потом процесс повторяется.

Чем больше уровень управляющего напряжения, тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса. В данном случае, изменяя управляющее напряжение, мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника.

Симистор управляется как отрицательным, так и положительным током. В зависимости от полярности управляющего напряжения рассматривают четыре, так называемых, сектора или режима работы. Но этот материал достаточно сложен для одной статьи.

Если рассматривать симистор, как электронный выключатель или реле, то его достоинства неоспоримы:

Невысокая стоимость.

По сравнению с электромеханическими приборами (электромагнитными и герконовыми реле) большой срок службы.

Отсутствие контактов и, как следствие, нет искрения и дребезга.

К недостаткам можно отнести:

Симистор весьма чувствителен к перегреву и монтируется на радиаторе.

Не работает на высоких частотах, так как просто не успевает перейти из открытого состояния в закрытое.

Реагирует на внешние электромагнитные помехи, что вызывает ложное срабатывание.

Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка. Величина резистора R1 от 50 до 470 ом, величина конденсатора C1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.

Основные параметры симистора.

Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно, он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.

Максимальное обратное напряжение – 400V. Это означает, что он прекрасно может управлять нагрузкой в сети 220V и ещё с запасом.

В импульсном режиме напряжение точно такое же.

Максимальный ток в открытом состоянии – 5А.

Максимальный ток в импульсном режиме – 10А.

Наименьший постоянный ток, необходимый для открытия симистора – 300 мА.

Наименьший импульсный ток – 160 мА.

Открывающее напряжение при токе 300 мА – 2,5 V.

Открывающее напряжение при токе 160 мА – 5 V.

Время включения – 10 мкс.

Время выключения – 150 мкс.

Как видим, для открывания симистора необходимым условием является совокупность тока и напряжения. Больше ток, меньше напряжение и наоборот. Следует обратить внимание на большую разницу между временем включения и выключения (10 мкс. против 150 мкс.).

Оптосимистор.

Современная и перспективная разновидность симистора – это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод, и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство.

Оптосимистор MOC3023

Устройство оптосимистора

Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC, не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC – это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как «не подключается».

Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы.

Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Что такое симистор, как он работает и для чего нужен

Симисторы — это полупроводниковые ключи, которые используют для коммутации цепей сетевого напряжения. Узнайте, как работает симистор и для чего он нужен в цепи.

Симистор является полупроводниковым прибором. Его полное название – симметричный триодный тиристор. Его особенность – возможно проводить ток в обе стороны. Данный элемент цепи имеет три вывода: один является управляющим, а два других силовыми. В этой статье мы рассмотрим принцип работы, устройство и назначение симистора в различных схемах электроприборов.

Конструкция и принцип действия

Особенность симистора является двунаправленной проводимости идущего через прибор электрического тока. Конструкция устройства строится на использовании двух встречно-параллельных тиристоров с общим управлением. Такой принцип работы дал название от сокращенного «симметрические тиристоры». Поскольку электроток может протекать в обе стороны, нет смысла обозначать силовые выводы как анод и катод. Дополняет общую картину управляющий электрод.

Условное обозначение на схеме по ГОСТ:

Внешний вид следующий:

В симисторе есть пять переходов, позволяющих организовать две структуры. Какая из них будет использоваться зависит от места образования (конкретный силовой вывод) отрицательной полярности.

Как работает симистор? Исходно полупроводниковый прибор находится в запертом состоянии и ток по нему не проходит. При подаче тока на управляющий электрод, последний переходит в открытое состояние и симистор начинает пропускать через себя ток. При работе от сети переменного тока полярность на контактах постоянно меняется. Схема, где используется рассматриваемый элемент, при этом будет работать без проблем. Ведь ток пропускается в обоих направлениях. Чтобы симистор выполнял свои функции, на управляющий электрод подают импульс тока, после снятия импульса ток через условные анод и катод продолжает протекать до тех пор, пока цепь не будет разорвана или они не будут находится под напряжением обратной полярности.

При использовании в цепи переменного тока симистор закрывается на обратной полуволне синусоиды, тогда нужно подавать импульс противоположной полярности (той же, под которой находятся «силовые» электроды элемента).

Принцип действия системы управления может корректироваться в зависимости от конкретного случая и применения. После открытия и начала протекания подавать ток на управляющий электрод не нужно. Цепь питания разрываться не будет. При надобности отключить питание следует понизить ток в цепи ниже уровня величины удержания или кратковременно разорвать цепь питания.

Управляющие сигналы

Чтобы добиться желаемого результата с симистором используют не напряжение, а ток. Чтобы прибор открылся, он должен быть на определённом небольшом уровне. Для каждого симистора сила управляющего тока может быть разной, её можно узнать из даташита на конкретный элемент. Например, для симистора КУ208 этот ток должен быть больше 160 мА, а для КУ201 —не менее 70 мА.

Полярность управляющего сигнала должна совпадать с полярностью условного анода. Для управления симистором часто используют выключатель и токоограничительный резистор, если он управляется микроконтроллером – может понадобиться дополнительная установка транзистора, чтобы не сжечь выход МК, или использовать симисторный оптодрайвер, типа MOC3041 и подобных.

Четырёхквадрантные симисторы могут отпираться сигналом с любой полярностью. В этом преимуществе есть и недостаток – может потребоваться увеличенный управляющий ток.

При отсутствии прибор заменяется двумя тиристорами. При этом следует правильно подбирать их параметры и переделывать схему управления. Ведь сигнал будет подаваться на два управляющих вывода.

Достоинства и недостатки

Для чего нужен рассматриваемый полупроводниковый прибор? Самый популярный вариант использования – коммутация в цепях переменного тока. В этом плане симистор очень удобен – используя небольшой элемент можно обеспечить управление высоковольтного питания.

Популярны решения, когда им заменяют обычное электромеханическое реле. Плюс такого решения – отсутствует физический контакт, благодаря чему включение питания становится надежнее, переключение бесшумным, ресурс на порядки больше, быстродействие выше. Еще одно достоинство симистора – относительно невысокая цена, что вместе с высокой надёжностью схемы и временем наработки на отказ выглядит привлекательно.

Полностью избежать минусов разработчикам не удалось. Так, приборы сильно нагреваются под нагрузкой. Приходится обеспечивать отвод тепла. Мощные (или «силовые») симисторы устанавливают на радиаторы. Ещё один недостаток, влияющий на использование, это создание гармонических помех в электросети некоторыми схемами симисторных регуляторов (например, бытовой диммер для регулировки освещенности).

Отметим, что напряжение на нагрузки будет отличаться от синусоиды, что связано с минимальным напряжением и током, при которых возможно включение. Из-за этого подключать следует только нагрузку, не предъявляющую высоких требований к электропитанию. При постановке задачи добиться синусоиды такой способ коммутации не подойдёт. Симисторы сильно подвержены влиянию шумов, переходных процессов и помех. Также не поддерживаются высокие частоты переключения.

Область применения

Характеристики, небольшая стоимость и простота устройства позволяет успешно применять симисторы в промышленности и быту. Их можно найти:

- В стиральной машине.

- В печи.

- В духовках.

- В электродвигателе.

- В перфораторах и дрелях.

- В посудомоечной машине.

- В регуляторах освещения.

- В пылесосе.

На этом перечень, где используется этот полупроводниковый прибор, не ограничивается. Применение рассматриваемого проводникового прибора осуществляется практически во всех электроприборах, что только есть в доме. На него возложена функция управления вращением приводного двигателя в стиральных машинках, они используются на плате управления для запуска работы всевозможных устройств – легче сказать, где их нет.

Основные характеристики

Рассматриваемый полупроводниковый прибор предназначен для управления схемами. Независимо от того, где в схеме он применяется, важны следующие характеристики симисторов:

- Максимальное напряжение. Показатель, который будучи достигнут на силовых электродах не вызовет, в теории, выхода из строя. Фактически является максимально допустимым значением при условии соблюдения диапазона температур. Будьте осторожны – даже кратковременное превышение может обернуться уничтожением данного элемента цепи.

- Максимальный кратковременный импульсный ток в открытом состоянии. Пиковое значение и допустимый для него период, указываемый в миллисекундах.

- Рабочий диапазон температур.

- Отпирающее напряжение управления (соответствует минимальному постоянному отпирающему току).

- Время включения.

- Минимальный постоянный ток управления, нужный для включения прибора.

- Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии. Этот параметр всегда указывают в сопроводительной документации. Обозначает критическую величину напряжения, предельную для данного прибора.

- Максимальное падение уровня напряжения на симисторе в открытом состоянии. Указывает предельное напряжение, которое может устанавливаться между силовыми электродами в открытом состоянии.

- Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии и напряжения в закрытом. Указываются соответственно в амперах и вольтах за секунду. Превышение рекомендованных значений может привести к пробою или ошибочному открытию не к месту. Следует обеспечивать рабочие условия для соблюдения рекомендованных норм и исключить помехи, у которых динамика превышает заданный параметр.

- Корпус симистора. Важен для проведения тепловых расчетов и влияет на рассеиваемую мощность.

Вот мы и рассмотрели, что такое симистор, за что он отвечает, где применяется и какими характеристиками обладает. Рассмотренные простым языком теоретические азы позволят заложить основу для будущей результативной деятельности. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Опубликовано: 03.07.2019 Обновлено: 03.07.2019 нет комментариевОптосимисторы в схемах на микроконтроллере

Оптосимистор, как следует из названия, включается освещением полупроводникового слоя. По сути дела это комбинация оптоизлучателя и симистора, но в одном корпусе. Преимущество — простая схема управления и изоляция цепей.

Оптосимисторы могут коммутировать нагрузку сами (Рис. 2.108, а…в) или служить гальванической развязкой для MK (Рис. 2.109, а…ж).

а) прямое управление мощным оптосимистором VU1 (фирма Sharp) от MK;

б) оптосимистор VU1 (оптотриак фирмы Teledyne Technologies) управляет нагрузкой RH в сети переменного напряжения 220 В/16 А и имеет встроенный резистор Rx 440 Ом;

в) включение оптосимистора VU1 (замена S201S05V) через буферный транзистор VT1, который защищает порт MK при аварии. Мощность в нагрузке RH не более 100 Вт.

Рис. 2.109. Схемы гальванической изоляции симисторов при помощи оптосимисторов (начало):

а) трёхступенчатая схема управления на оптосимисторе VU1 и двух триаках KS7, VS2. Для сети 220 В триаки (они же симисторы) следует выбирать на напряжение не менее 600 В;

б) маломощный оптосимистор VU1 управляет мощным симистором VS1. Сопротивления резисторов R2, R3 варьируются в разных схемах. Встречающиеся варианты: VU1 — MOC3021, MOC3052; VS1 — ТС112…ТС142сдопустимым напряжением коммутации не менее 400 В;

в) аналогично Рис. 2.109, б, но с демпфирующей цепочкой R4, C1, а также с другим расположением нагрузки относительно симистора VS1 и другой полярностью сигнала с выхода MK. Возможные замены: VS1 – BT138-600, VU1 – MOC3062, MOC3063, MOC3051…MOC3053;

г) схема включения триака VS1, рассчитанного на напряжение 600 В и ток 8 А. Конденсаторы должны выдерживать переменное напряжение не менее 275 В. Для повышения устойчивости можно установить резистор 220…470 Ом между средним и нижним выводами триака;

д)аналогично Рис.2.109, г, но с активным ВЫСОКИМ уровнем на выходе MK, напряжением сети 120 В и с другими номиналами ЭРИ. Фильтр L1, C2 снижает коммутационные помехи;

Рис. 2.109. Схемы гальванической изоляции симисторов при помощи оптосимисторов

(окончание):

е) аналогично Рис. 2.109,6, но с дополнительной фильтрацией помех и снижением нарастания фронта управляющего сигнала при помощи конденсаторов С/, C2. Встречающиеся варианты замены элементов: VU1 — MOC3041, VS1 — BTA12-600, R2 = 470 Ом, R4 и C2 в некоторых схемах отсутствуют;

ж) оптосимистор VU1 управляет двумя относительно низковольтными симисторами VS1, VS2, включёнными последовательно (желательно подобрать пару с одинаковыми токами утечки). Резисторы RS, R6 распределяют примерно поровну сетевое напряжение в средней точке соединения VS1, VS2. Светодиоды HL1, HL2 индицируют аварийное состояние симисторов или же значительную ассиметрию их ВАХ. Вместо низковольтных симисторов КУ208Б можно поставить симисторы КУ208Г с вдвое большим допустимым напряжением. Как следствие, увеличится надёжность устройства и сохранится работоспособность при пробое одного из симисторов.

Источник: Рюмик, С. М., 1000 и одна микроконтроллерная схема. Вып. 2 / С. М. Рюмик. — М.:ЛР Додэка-ХХ1, 2011. — 400 с.: ил. + CD. — (Серия «Программируемые системы»).

назначение и основные характеристики, принцип работы для «чайников» и проверка в схемах

Полупроводниковые элементы применяются для создания различных устройств и техники. Некоторые из них выполняют функции электронных ключей, например, симисторы. Большинство радиолюбителей сталкивается с ремонтом различной техники, в которой он применяется. Для выполнения качественного ремонта следует получить подробную информацию о детали, выяснить ее структуру и принцип работы.

Общие сведения

Симистор (триак) является одним из видов тиристора и обладает большим количеством переходов p-n-типа. Его целесообразно применять в цепях переменного тока для электронного управления. Чтобы понять принцип работы симистора «чайникам» в этом вопросе, следует рассмотреть его структуру, функцию и сферы применения.

Информация о ключах

Ключи — устройства, которые применяются для коммутации или переключения в электрических цепях. Существует три их вида, и каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Классифицируются ключи по типу переключения:

- Механические.

- Электромеханические.

- Электронные.

К механическим ключам относятся выключатели и рубильники. Применяются они в случаях необходимости ручной коммутации для замыкания одного или нескольких групп контактов. К виду электромеханических ключей следует отнести реле (контакторы). Электромагнитное реле состоит из магнита, представляющего катушку с подвижным сердечником. При подаче питания на катушку она притягивает сердечник с группой контактов: одни контакты замыкаются, а другие — размыкаются.

Среди достоинств применения электромеханических ключей можно выделить следующие: отсутствие падения напряжения и потери мощности на контактах, а также изолирование цепей нагрузки и коммутации. У этого типа ключей есть и недостатки:

- Число переключений ограниченно, поскольку контакты изнашиваются.

- При размыкании возникает электрическая дуга, которая приводит к разрушению контактов (электроэрозии). Невозможно применять во взрывоопасных средах.

- Очень низкое быстродействие.

Электронные ключи бывают на разной базе полупроводниковых элементов: транзисторах, управляемых диодах (тиристорах) и симметричных управляемых диодах (симисторах). Простейшим электронным ключом является транзистор биполярного типа с коллектором, эмиттером и базой, состоящего из 2 p-n-переходов. По структуре они бывают 2 типов: n-p-n и р-n-p.

Поскольку транзистор состоит из 2 p-n-переходов, то в зависимости от состояния, в которых они находятся, различают 4 режима работы: основной, инверсный, насыщения и отсечки. При активном режиме открыт коллекторный переход, а при инверсном — эмиттерный. При двух открытых переходах транзистор работает в режиме насыщения. При условии, что закрыты оба перехода, он будет работать в режиме отсечки.

Для использования транзистора необходимо всего 2 его состояния. Режим отсечки происходит при отсутствии тока базы, следовательно, при этом ток коллектора равен 0. При подаче достаточного значения тока на базу полупроводниковый прибор будет работать в режиме насыщения, т. е. в открытом состоянии.

Если рассматривать ключи на полевых транзисторах, то появляется возможность менять его проводимость при изменении величины напряжения на затворе, выполняющего функцию управляющего электрода. Управляя его работой при помощи воздействия на затвор, можно получить два состояния: открытое и закрытое. Ключи на полевых транзисторах обладают высоким быстродействием, чем на биполярных.

Электронные ключи, выполненные на тиристорах, обладают некоторыми особенностями. Тиристор является полупроводниковым радиоэлементом с p-n-p-n или n-p-n-p переходам и имеет 3, а иногда и 4 вывода. Состоит он из p-слоя (катода), n-слоя (анода) и управляющего электрода (базы). Его можно заменить 2 транзисторами разной структуры. Он представляет 2 ключа транзисторного типа, которые включены встречно. База одного транзистора подключается к коллектору другого.

При подаче на базу отпирающего тока управляемый диод откроется и останется в этом состоянии, пока величина тока не будет снижена до нулевого значения. При большом значении тока базы тиристор является обыкновенным полупроводниковым диодом, проводящим ток в одном направлении.

Он может функционировать в цепях переменного тока, но только на половину мощности. Для этих целей необходимо применять симистор.

Принцип работы симистора

Основным отличием симистора от тиристора является проводимость сразу в двух направлениях. Симистор можно заменить 2 тиристорами, которые имеют встречно-параллельное подключение на рисунке 1. На нем представлено условное графическое обозначение триака на электрических принципиальных схемах. В некоторой литературе можно встретить и другие названия: триак и симметричный управляемый диод.

Рисунок 1. Симистор (схема включения 2 тиристоров) и его графическое обозначение

Существует простой пример, который позволит понять даже «чайникам», как работает симистор. Дверь в гостинице можно открывать в двух направлениях, причем в нее могут войти и выйти сразу 2 человека. Этот простой пример показывает, что триак может пропускать ток сразу в двух направлениях (прямом и обратном), поскольку он состоит из 5 p-n-переходов. Управление его работой осуществляется при помощи базы.

Слои симисторного ключа, изготовленные из полупроводника, похожи на переход транзистора, но имеют еще 3 дополнительных области n-типа. Четвертый слой находится возле катода и является разделенным, поскольку анод и катод при движении тока выполняют некоторые функции, а при обратном направлении движения — меняются местами. Пятый слой находится возле базы.

При подаче сигнала на управляющий вывод произойдет отпирание симметричного управляющегося диода, поскольку его анод будет иметь положительный потенциал. В этом случае по верхнему тиристору потечет ток. При изменении полярности ток будет течь по нижнему тиристору (рисунок 1). Об этом свидетельствует его вольт-амперная характеристика (ВАХ) на рисунке 2. Она состоит из двух кривых, повернутых на 180 градусов.

Рисунок 2. ВАХ триака

Литерой «А» обозначено его закрытое состояние, а «В» — открытое. Urrm и Udrm — допустимые значения прямого и обратного напряжений. Idrm и Irrm — прямой и обратный токи.

Виды и сферы применения

Поскольку симистор является видом тиристора, то основным их отличием является параметры управляющего электрода (базы). Кроме того, они классифицируются по другим признакам:

- Конструкция.

- Величина тока, при которой наступает перегрузка.

- Характеристики базы.

- Значения прямых и обратных токов.

- Величина прямого и обратного напряжений.

- Тип электрической нагрузки. Бывают силовыми и обычными.

- Параметр силы тока, необходимой для открытия затвора.

- Коэффициент dv/dt или скорость, с которой происходит переключение.

- Производитель.

- Мощность.

Благодаря особенности пропускания тока в двух направлениях, их используют в цепях переменного тока, поскольку тиристор не может работать на полную мощность. Симметричные тиристоры получили широкое применение в таких устройствах:

- Приборах для регулировки яркости света или диммерах.

- Регуляторах оборотов для различного инструмента (лобзики, шуруповерты и т. д.).

- Электронной регулировке температур для индукционных плит.

- Холодильной аппаратуре для плавного запуска двигателя.

- Бытовой технике.

- Промышленности для освещения, плавного пуска приводов машин и механизмов.

Среди достоинств симисторов можно выделить незначительную стоимость, надежность и они не генерируют помехи (не используются контакты механического типа), а также длительный срок эксплуатации. К основным недостаткам следует отнести следующие: необходимость в дополнительном теплоотводе, невозможность использования на высоких частотах, а также влияние помех и шумов различного рода.

Для подавления помех следует подсоединить параллельно триаку, между катодом и анодом, цепочку из конденсатора и резистора с номиналами от 0,02 до 0,3 мкФ и от 45 до 500 Ом соответственно. Для применения в какой-либо схеме или устройстве следует знать основные технические характеристики, поскольку владение этой информацией поможет избежать множества трудностей перед начинающим радиолюбителем.

Технические характеристики

У триаков существуют характеристики, позволяющие применять их в какой-либо схеме. Кроме того, они отличаются также и производителем — бывают отечественные и импортные. Основное отличие импортных состоит в том, что нет необходимости подстраивать их работу при помощи дополнительных радиоэлементов, т. е. собирать дополнительную схему управления симистором. У симисторов существуют следующие характеристики:

- Величина максимального обратного и импульсного значений напряжений, на которые он рассчитан.

- Минимальное и максимальное значения тока, при котором происходит открытие его перехода, а также значение максимального импульсного тока, необходимого для его открытия.

- Период включения и выключения.

- Коэффициент dv/dt.

Характеристики в основном определяются по маркировке триаков с использованием справочника. В справочной информации имеется информация о том, как он выглядит, и дается его распиновка. При использовании триака следует учитывать такую характеристику, как dv/dt. Она показывает значения коэффициента, при котором не происходит самопроизвольное включение из-за скачков напряжения. Причинами такого включения могут служить помехи импульсного происхождения и падение напряжения при коммутации ключа. Кроме того, чтобы избежать последствий, следует применять RC-цепочку, а также ограничивающие диоды или варистор. Эта цепочка подсоединяется к эмиттеру и коллектору симистора.

При выборе триака следует обратить внимание на все характеристики, поскольку не имеет смысла использовать высоковольтный тип в схемах с низким напряжением. Например, если устройство работает от напряжения 36 В, то зарубежный симистор Zo607 с напряжением 600 В (его аналог — вта41600в) не следует применять.

Кроме того, в некоторых источниках можно встретить понятие бесснабберного симистора. Это тип, который применяется при индуктивных нагрузках. Примером такой модели являются m10lz47, mac12n и tg35c60.

Диагностика в схемах

В некоторых случаях радиолюбитель сталкивается с проверкой симистора, однако не всегда может ее корректно произвести. В случае выхода триака из строя его желательно выпаять из платы и произвести его проверку. Обычный цифровой мультиметр для этой цели не подойдет, поскольку его ток слишком мал, чтобы открыть переход детали. Для этого подойдет обыкновенный стрелочный омметр. Вариантов проверки всего два: использовать стрелочный прибор или собрать спецсхему для этой операции. Для осуществления проверки по первому варианту необходимо руководствоваться следующим алгоритмом:

- Включить прибор в режим измерения величины сопротивления.

- Подключить щупы тестера к эмиттеру и коллектору. Если прибор показывает бесконечное сопротивление, то деталь исправна. Остальные случаи указывают на ее неисправность.

- Соединить базу и вывод Т2. В этом случае сопротивление будет в пределах от 40 до 250 Ом. Если поменять местами щупы, то прибор снова покажет бесконечность. Это свидетельствует об исправности симистора.

Однако первый метод диагностики в некоторых случаях дает не совсем нужные и верные результаты. Очень часто проверенная таким способом деталь в схеме не работает. Это связано с тем, что герметичность ее корпуса нарушена. Недостаток метода — неточная диагностика. Для более точной диагностики следует проверить триак в работе (схема 1). Для этого необходимо использовать лампу накаливания и аккумулятор.

Схема 1. Проверка симметричного тиристора при помощи лампы накаливания и источника питания

В этой схеме симистор будет проверен под нагрузкой. При касании управляющего электрода, лампочка загорится и будет гореть некоторое время, пока не пропадет питание на аноде или ток на базе не будет малой величины. Недостаток метода — простая конструкция, при которой неудобно осуществлять проверку, поскольку следует напаивать провода на выводы триака. После проверки при неисправной детали следует произвести замену.

Таким образом, симисторы используются в управляемых устройствах в качестве электронных ключей, способных пропускать ток в двух направлениях. Их несложно проверить и желательно использовать специальную схему для этой операции.

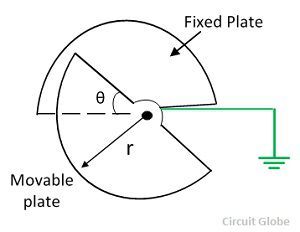

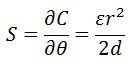

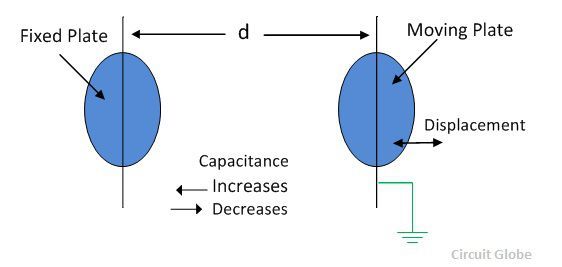

Что такое емкостной преобразователь? — Определение, принцип, преимущества, недостатки и применение

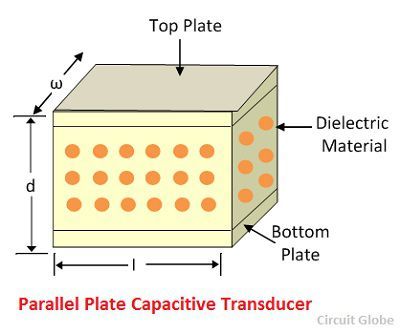

Определение: Емкостной преобразователь используется для измерения смещения, давления и других физических величин. Это пассивный преобразователь, поэтому для работы ему требуется внешнее питание. Емкостной преобразователь работает по принципу переменной емкости. Емкость емкостного преобразователя изменяется по многим причинам, таким как перекрытие пластин, изменение расстояния между пластинами и диэлектрическая проницаемость.

Емкостной преобразователь содержит две параллельные металлические пластины. Эти пластины разделены диэлектрической средой, которая представляет собой воздух, материал, газ или жидкость. В обычном конденсаторе расстояние между пластинами фиксировано, но в емкостном преобразователе расстояние между ними варьируется.

Емкостной преобразователь использует электрическую величину емкости для преобразования механического движения в электрический сигнал. Входная величина вызывает изменение емкости, которая напрямую измеряется емкостным преобразователем.

Конденсаторы измеряют как статические, так и динамические изменения. Смещение также измеряется напрямую путем подсоединения измеряемых устройств к подвижной пластине конденсатора. Он работает как в контактном, так и в бесконтактном режимах.

Принцип работы

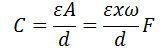

Уравнения ниже выражают емкость между пластинами конденсатора

Где A — площадь перекрытия пластин в м 2

d — расстояние между двумя пластинами в метрах

ε — диэлектрическая проницаемость среды в Ф / м

ε r — относительная диэлектрическая проницаемость

ε 0 — диэлектрическая проницаемость свободного места

Принципиальная схема емкостного преобразователя с параллельными пластинами показана на рисунке ниже.

Изменение емкости происходит из-за физических переменных, таких как смещение, сила, давление и т. Д. Емкость преобразователя также изменяется в зависимости от изменения их диэлектрической проницаемости, что обычно связано с измерением уровня жидкости или газа.

Емкость преобразователя измеряется по мостовой схеме. Выходное сопротивление преобразователя равно

Где, C — емкость

f — частота возбуждения в Гц.

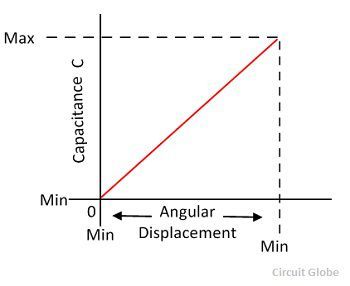

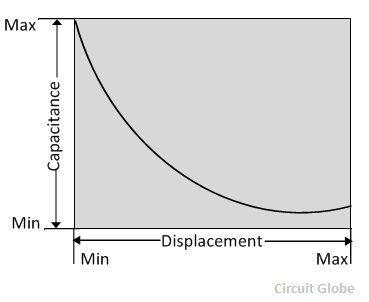

Емкостной преобразователь в основном используется для измерения линейного смещения. Емкостной преобразователь использует следующие три эффекта.

- Изменение емкости преобразователя из-за перекрытия пластин конденсатора.

- Изменение емкости связано с изменением расстояний между пластинами.

- Емкость изменяется из-за диэлектрической проницаемости.

Для измерения смещения используются следующие методы.

1. Преобразователь, использующий изменение площади пластин — Уравнение ниже показывает, что емкость прямо пропорциональна площади пластин. Соответственно изменяется и емкость с изменением положения пластин.

Емкостные преобразователи используются для измерения больших перемещений от 1 мм до нескольких см. Площадь емкостного преобразователя изменяется линейно в зависимости от емкости и смещения.Изначально нелинейность в системе возникает из-за ребер. В противном случае он дает линейный отклик.

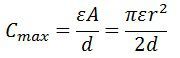

Емкость параллельных пластин определяется как

где x — длина перекрывающейся части пластин,

ω — ширина перекрывающейся части пластин.

Чувствительность смещения постоянна, поэтому она дает линейную зависимость между емкостью и смещением.

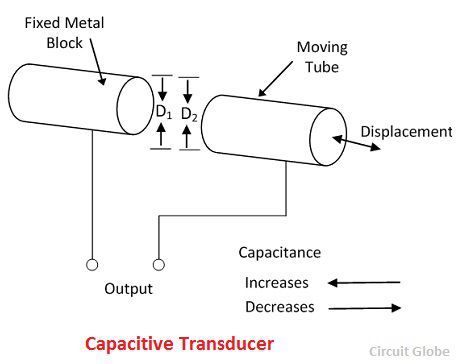

Емкостной преобразователь используется для измерения углового смещения.Он измеряется подвижными пластинами, показанными ниже. Одна из пластин преобразователя неподвижная, а другая подвижная.

Векторная диаграмма преобразователя показана на рисунке ниже.

Угловое перемещение изменяет емкость преобразователей. Емкость между ними максимальна, когда эти пластины перекрывают друг друга. Максимальное значение емкости выражается как

Угловое перемещение изменяет емкость преобразователей. Емкость между ними максимальна, когда эти пластины перекрывают друг друга. Максимальное значение емкости выражается как

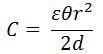

Емкость при угле θ выражается как

θ — угловое смещение в радианах.Чувствительность к изменению емкости определяется как

180 ° — это максимальное значение углового смещения конденсатора.

2. Преобразователь использует изменение расстояния между пластинами — Емкость преобразователя обратно пропорциональна расстоянию между пластинами. Одна пластина преобразователя неподвижна, а другая подвижна. Смещение, которое необходимо измерить, связано с подвижными пластинами.

Емкость обратно пропорциональна расстоянию, из-за которого конденсатор показывает нелинейный отклик.Такой тип преобразователя используется для измерения малых перемещений. Векторная диаграмма конденсатора представлена на рисунке ниже.

Чувствительность преобразователя непостоянна и варьируется от места к месту.

Преимущества емкостного преобразователя

Ниже приведены основные преимущества емкостных преобразователей.

- Для работы требуется внешняя сила, поэтому он очень полезен для небольших систем.

- Емкостной преобразователь очень чувствителен.

- Дает хорошие частотные характеристики, поэтому используется для динамического исследования.

- Преобразователь имеет высокое входное сопротивление, следовательно, они имеют небольшой эффект нагрузки.

- Для работы требуется небольшая выходная мощность.

Недостатки емкостного преобразователя

Основные недостатки преобразователя следующие.

- Металлические части преобразователей требуют изоляции.

- Корпус конденсатора требует заземления для уменьшения влияния паразитного магнитного поля.

- Иногда преобразователь демонстрирует нелинейное поведение из-за краевого эффекта, который контролируется с помощью защитного кольца.

- Кабель, соединяющий датчик, вызывает ошибку.

Использование емкостного преобразователя

Ниже приведены варианты использования емкостного преобразователя.

- Емкостной преобразователь используется для измерения как линейного, так и углового смещения. Он чрезвычайно чувствителен и используется для измерения очень малых расстояний.

- Используется для измерения силы и давления. Сила или давление, которые должны быть измерены, сначала преобразуются в смещение, а затем смещение изменяет емкости преобразователя.

- Он используется как датчик давления в некоторых случаях, когда диэлектрическая проницаемость датчика изменяется в зависимости от давления.

- Влажность газов измеряется емкостным датчиком.

- Преобразователь использует механический модификатор для измерения объема, плотности, веса и т. Д.

Точность преобразователя зависит от изменения температуры до высокого уровня.

.Индукционная машина | Строительство | Принцип работы | Индукционный генератор

Индукционные машины находят широкое применение в качестве двигателей в промышленности. Однофазные асинхронные двигатели используются в бытовых целях. Мы можем видеть асинхронные двигатели повсюду в виде вентиляторов, насосов и т. Д. Более 85% двигателей, используемых в промышленности, являются асинхронными двигателями. Он работает с постоянной скоростью. Это машина с однополярным питанием, т.е. ротор не требует возбуждения, как в случае синхронного двигателя.Он работает со скоростью немного меньшей, чем синхронная скорость. Следовательно, он называется асинхронной машиной. В асинхронном двигателе возможно регулирование скорости в широком диапазоне с помощью силовых электронных схем.

Строительство

Индукционная машина — это вращающаяся машина. Следовательно, он имеет неподвижную часть и вращающуюся часть. Стационарная часть называется статором, а вращающаяся часть — ротором.

Статор

Статор асинхронной машины аналогичен статору синхронной машины.Он состоит из обмотки, размещенной в пазах статора.

Ротор

Для ротора используются два типа конструкций ротора:

- Ротор с обмоткой.

- Ротор с короткозамкнутым ротором

Сердечник ротора изготовлен из многослойной стали для уменьшения потерь на вихревые токи. Он содержит полузамкнутые прорези, специально проделанные над ним для размещения обмотки ротора в случае намотанного ротора и стержней ротора в случае ротора с короткозамкнутой клеткой.Полузакрытые пазы ротора увеличивают магнитную проницаемость на полюс и уменьшают ток намагничивания.

Ротор с обмоткой.

Обмотка намотанного ротора аналогична обмотке статора, за исключением того, что количество пазов и витков меньше, а проводник толще, чем обмотка статора. В трех выводах трехфазной обмотки выведены через контактные кольца и соединены звездой. Нарезание токосъемных колец производится угольными щетками. В обмотку может быть включено внешнее переменное сопротивление для уменьшения пускового тока и улучшения пускового момента, а также для управления скоростью.

Ротор с короткозамкнутым ротором

Ротор с короткозамкнутым ротором имеет сплошные стержни из проводящего материала, помещенные в пазы ротора. Эти стержни постоянно закорочены на обоих концах концевыми кольцами. В больших машинах используются легированные медные стержни с медными концевыми кольцами, а в малых машинах используются стержни и концевые стержни из литого под давлением алюминия. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют низкий пусковой момент. Пусковой момент двигателя может быть увеличен за счет использования ротора с двойной клеткой или ротора с глубоким стержнем.

Количество пазов ротора меньше, чем количество пазов статора, чтобы предотвратить магнитную блокировку ротора. Зубья ротора слегка перекошены.

Принцип работы

Учтите, что обмотки статора подключены к трехфазному источнику переменного тока. Ток статора создает вращающееся магнитное поле в воздушном зазоре, вращающееся с синхронной скоростью. Это вращающееся поле индуцирует ЭДС в обмотке ротора. Частота наведенной ЭДС будет такой же, как у статора.

Предположим, что если обмотка ротора не замкнута накоротко, ток не течет и не возникает МДС. В роторе не будет развиваться крутящий момент, и он останется неподвижным.

Теперь учтите, что обмотки ротора закорочены и заблокированы от вращения. Ротор теперь несет три фазных тока, создавая MMF, вращающуюся в том же направлении, что и статор. Позвольте короткозамкнутому ротору теперь вращаться. Теперь ротор движется в направлении поля статора и приобретает устойчивую скорость N, которая меньше синхронной скорости.

Просто,

Когда к обмоткам статора подключен трехфазный источник переменного тока, в воздушном зазоре создается вращающееся магнитное поле, вращающееся с синхронной скоростью, которое индуцирует ЭДС в обмотке ротора. Поскольку обмотки ротора закорочены, ток течет через обмотку ротора. Этот ток создает магнитное поле. Взаимодействие между двумя полями создает крутящий момент, и ротор начинает вращаться в том же направлении, что и статор.

По мере того, как ротор набирает скорость, частота и величина наведенной ЭДС в роторе уменьшаются.

Ротор пытается догнать вращающееся магнитное поле. Однако он не может этого сделать, потому что в этом случае относительное движение между статором и ротором становится равным нулю, и в роторе не будет индуцироваться ЭДС. Если ЭДС не индуцируется, ток не будет течь, и крутящий момент упадет до нуля.

Slip

Разница между скоростью ротора и скоростью вращающегося магнитного поля (синхронная скорость) известна как скорость скольжения. скольжение определяется как отношение скорости скольжения к синхронной скорости.

Зубчатый и медленный ход

Если количество пазов статора равно или целое число пазов ротора, во время пуска создаются сильные выравнивающие усилия. Эти силы могут привести к тому, что силы выравнивания могут создать крутящий момент выравнивания, превышающий момент ускорения, и двигатель откажется запускаться. Это явление известно как зубчатость. Такого оформления прорезей следует избегать во время самого дизайна.

Тенденция асинхронной машины стабильно работать на скоростях, составляющих всего одну седьмую синхронной скорости с низкой скоростью, называется медленным.

Индукционный генератор

Асинхронные двигатели всегда работают на субсинхронных скоростях для обеспечения постоянной частоты питания. Предположим, что ротор вращается со скоростью выше, чем его синхронная скорость, он действует как генератор. Такой генератор известен как индукционный. Он используется в ветряных турбинах и малых гидроэлектростанциях.

.

Проект с использованием MCC часть 09

Проект с использованием MCC часть 09 Altium Designer – создание рисунков на печатной плате

Altium Designer – создание рисунков на печатной плате APA102 – светодиоды со встроенным драйвером и SPI интерфейсом

APA102 – светодиоды со встроенным драйвером и SPI интерфейсом Проект с использованием MCC часть 12-2

Проект с использованием MCC часть 12-2 Analog-to-Digital Converter with Computation Technical Brief

Analog-to-Digital Converter with Computation Technical Brief Емкостной сенсор

Емкостной сенсор VU Meter Tower ART

VU Meter Tower ART NeoPixel LED и PIC18

NeoPixel LED и PIC18 Контроллер управления светодиодным освещением с дистанционным управлением

Контроллер управления светодиодным освещением с дистанционным управлением Регулятор влажности

Регулятор влажности